当前大型语言模型(LLM)通过思维链(CoT)提升复杂任务推理能力,但研究表明其推理路径存在严重冗余——例如反复验证或无效思维跳跃,导致计算资源浪费和“幻觉”增加。

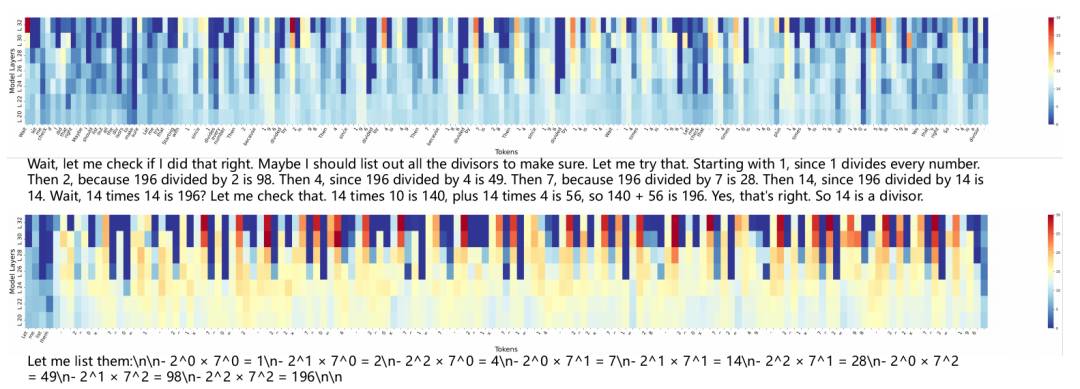

论文:Test-time Prompt Intervention

链接:https://arxiv.org/pdf/2508.02511

本文提出的测试时提示干预框架PI(π),首次实现了在推理过程中动态调控模型思维路径。如同为AI配备“认知教练”,通过《When/How/Which》三模块协同,将人类专家经验融入AI推理过程,在多个STEM基准测试中实现推理步骤缩减50%的同时提升准确率。

问题发现:大模型推理的冗余陷阱

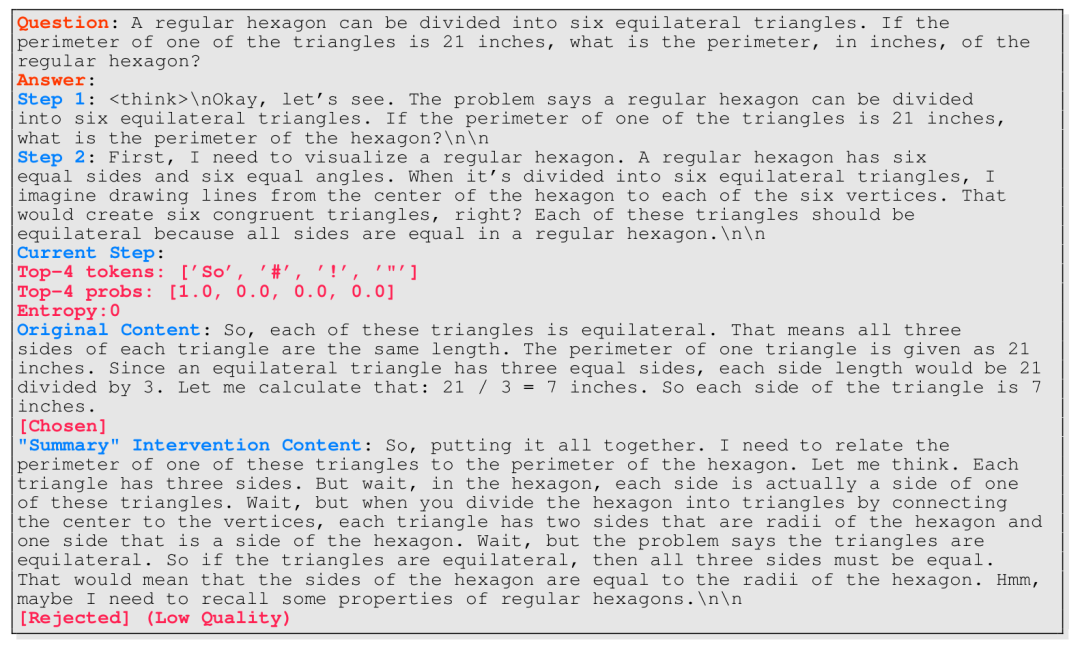

作者通过可视化技术揭示核心问题:

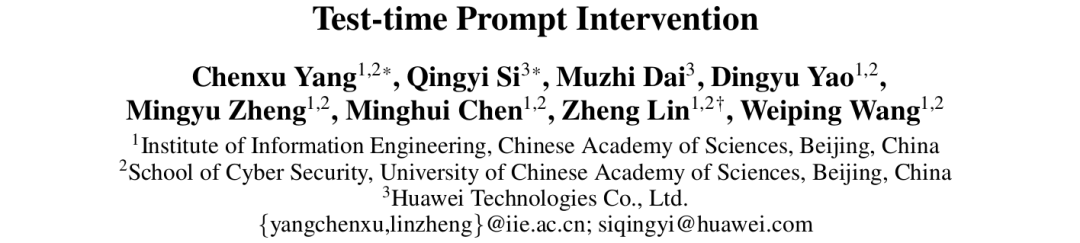

注意力漂移现象:如图2所示,模型在关键决策后仍生成低注意力步骤(如步骤12),这些冗余步骤占比高达75%

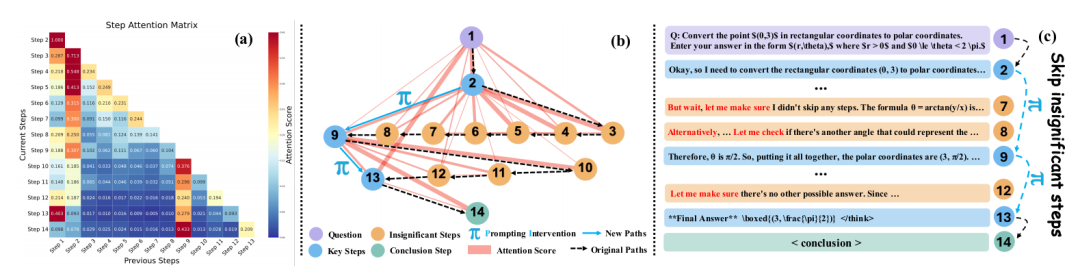

验证依赖陷阱:错误答案的验证步骤数量是正确答案的12.5倍(MATH-500数据集),且验证频率与准确率呈负相关

词汇模式证据:词云分析显示高频词集中于“Wait/Check”等验证词汇(图3a),暴露模型自我怀疑倾向

关键实验佐证:当强制屏蔽验证词(如“Wait”→“So”),模型在保持90%+准确率时节省38%计算量(图3d),证明冗余步骤可压缩性。

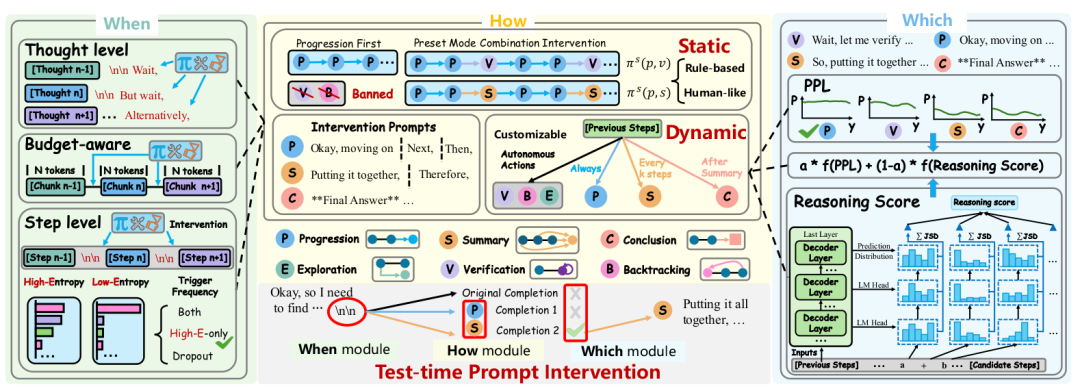

方法核心:PI框架的三模块设计

How模块:六类推理行为与干预策略

创新性定义推理行为图谱:

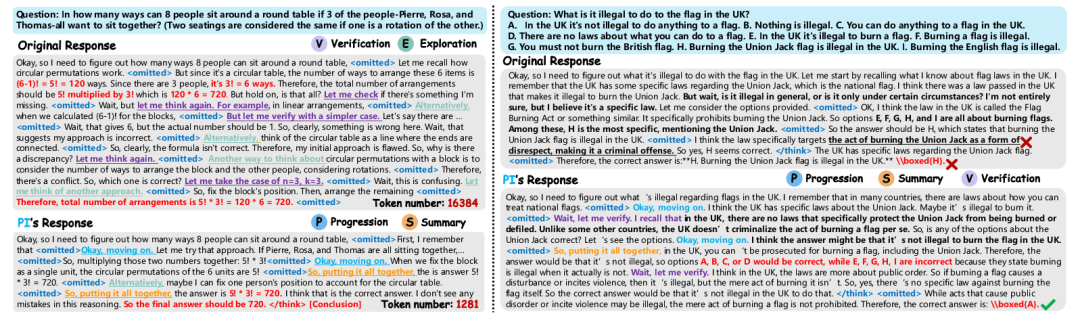

Progression(推进): "Next, then..."

Summary(总结): "Putting it together"

Exploration(探索): "Alternatively..."

Verification(验证): "Wait, check..."

Backtracking(回溯): 错误修正

Conclusion(结论): 输出答案双轨干预策略:

静态干预:预定义规则(如优先推进+总结)

动态干预:实时生成多分支(公式1):

其中触发词𝐓_i ∈ {推进, 总结, 验证...},通过组合不同行为(如πᵈ(p,s))适配任务需求𝐒^{t+1} = {𝐒_i^{t+1}, 𝐒_i^{t+1}= LRM(𝐒^{≤t},𝐓_i)

Which模块:路径选择的双指标决策

核心公式解析:

PPL(困惑度):衡量文本流畅性(公式2)

RDS(推理深度分):通过Jensen-Shannon散度量化思考深度(公式3-4):

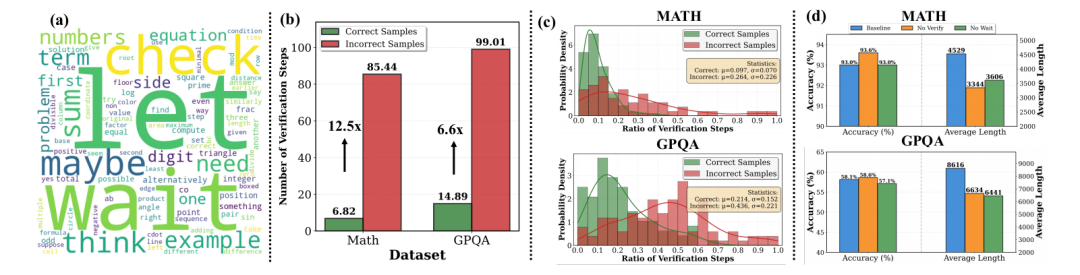

关键洞察:早期层概率分布qₗ(yₜ)与最终层p(yₜ)差异越大,说明该步骤进行越深度语义转换(图8证明)

When模块:熵值触发的动态干预

基于信息论的触发机制:

当首个token熵值>0.3时启动干预(避免强制干预导致低质量内容)

理论证明:高熵状态干预价值VoI最大化(公式推导见附录B)

框架全景:三模块协同流程如图10所示,在关键决策点生成多路径并择优

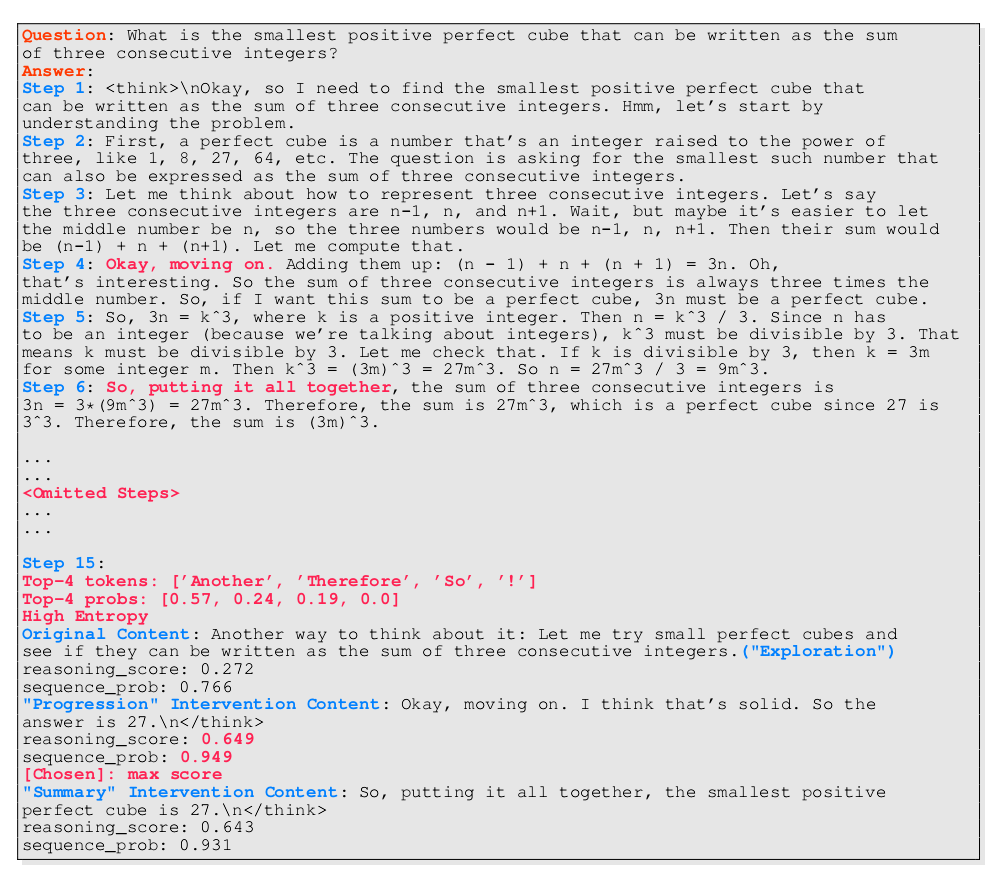

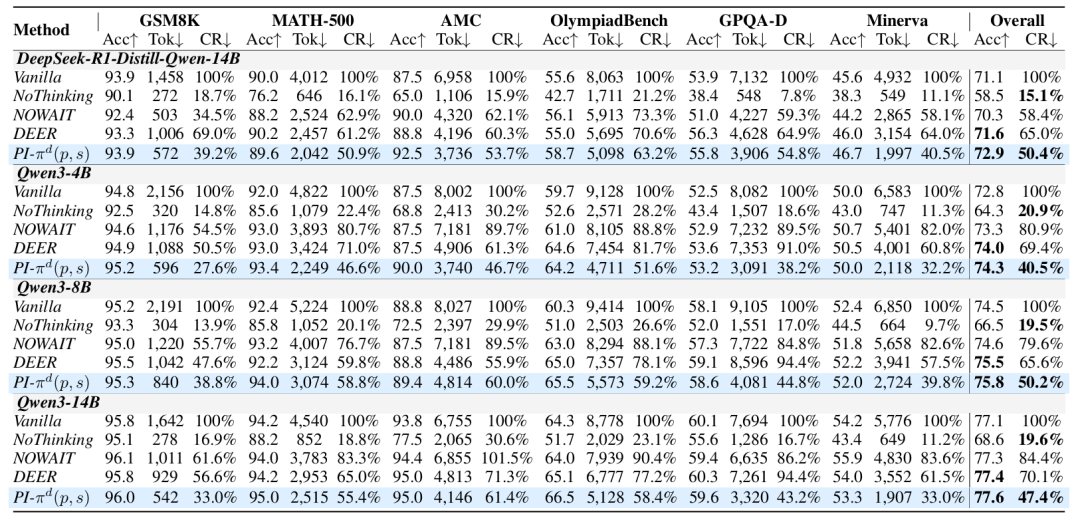

实验验证:效率与准确率的双重突破

核心性能对比

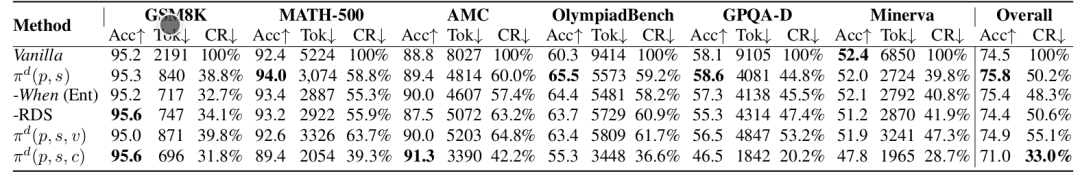

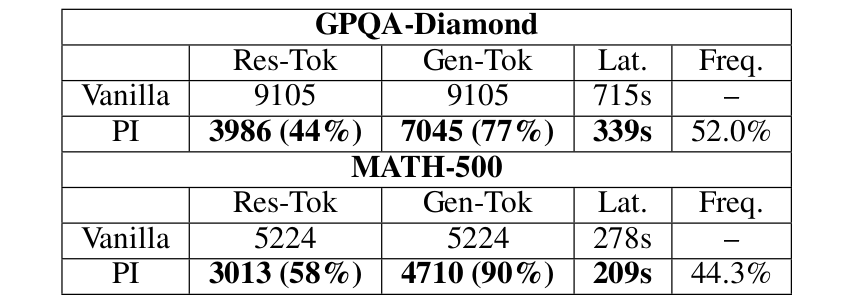

效率提升:在Qwen3-8B上,推理长度缩减至50.2%(GPQA仅需44.8% token)

准确率增益:OlympiadBench准确率从60.3%→65.5%,STEM任务平均提升1.8%

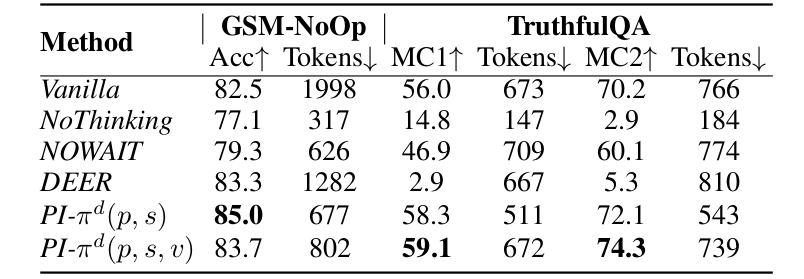

帕累托最优:全面超越基线方法(NoThinking牺牲精度,NOWAIT压缩不足)

幻觉抑制

TruthfulQA的MC2指标从70.2%→74.3%

关键机制:验证分支动态过滤错误知识(如英国国旗焚烧合法性案例)

消融实验

移除熵触发(-When(Ent)):准确率下降0.4%

移除RDS指标:深度思考减少导致GPQA准确率跌至55.3%

结论分支的取舍:简单任务加速33%,复杂任务损害精度

计算成本分析:虽然多分支生成增加15% token,但总延迟降低53%(GPQA基准),因注意力计算复杂度从O(L²)降至O(α²L²)

结论与未来:可解释推理的新方向

PI框架首次实现测试时推理路径的动态调控,在STEM任务中达成效率与准确率的双重突破。其价值不仅在于49.6%的平均计算节省,更开创了人机协同推理的新范式:通过《When/How/Which》模块,人类认知智慧与AI计算能力深度耦合。未来可沿三个方向拓展:

行为深度建模:细化推理行为分类(如数学归纳/反证法)

训练融合:将干预模式内化至模型参数(强化学习方向)

跨模态扩展:应用于多模态科学推理(如物理问题求解)

最后展望:如同AlphaGo的人类棋谱学习,PI使AI从“机械推导”迈向“受控思考”,为高风险领域提供可靠推理引擎。

备注:昵称-学校/公司-方向/会议(eg.ACL),进入技术/投稿群

id:DLNLPer,记得备注呦

)

)

使用循环QSC和QKD的量子区块链架构,提高交易安全性和透明度)