一、什么是指数加权平均?

指数在数学中表示一个数的幂次运算(如aⁿ中的n),而在统计学中特指随时间变化的几何衰减系数,加权指对不同数据赋予不同权重,使重要数据对结果产生更大影响。指数加权平均指是一种时间序列数据的加权计算方法,其特点是随着时间推移,数据权重呈指数级衰减——近期数据具有更高权重,而早期数据影响逐渐减弱。该方法的核心在于"动态平衡历史与当前数据,同时突出近期信息的可靠性"。

二、什么叫数据权重呈指数级衰减?

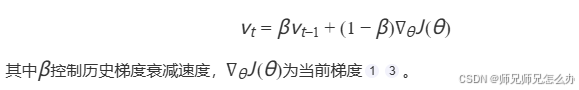

我在之前写过的一篇文章【人工智能】神经网络的优化器optimizer(一):Momentum动量优化器中有所提及,现在先把神经网络中指数加权平均的公式贴出来:

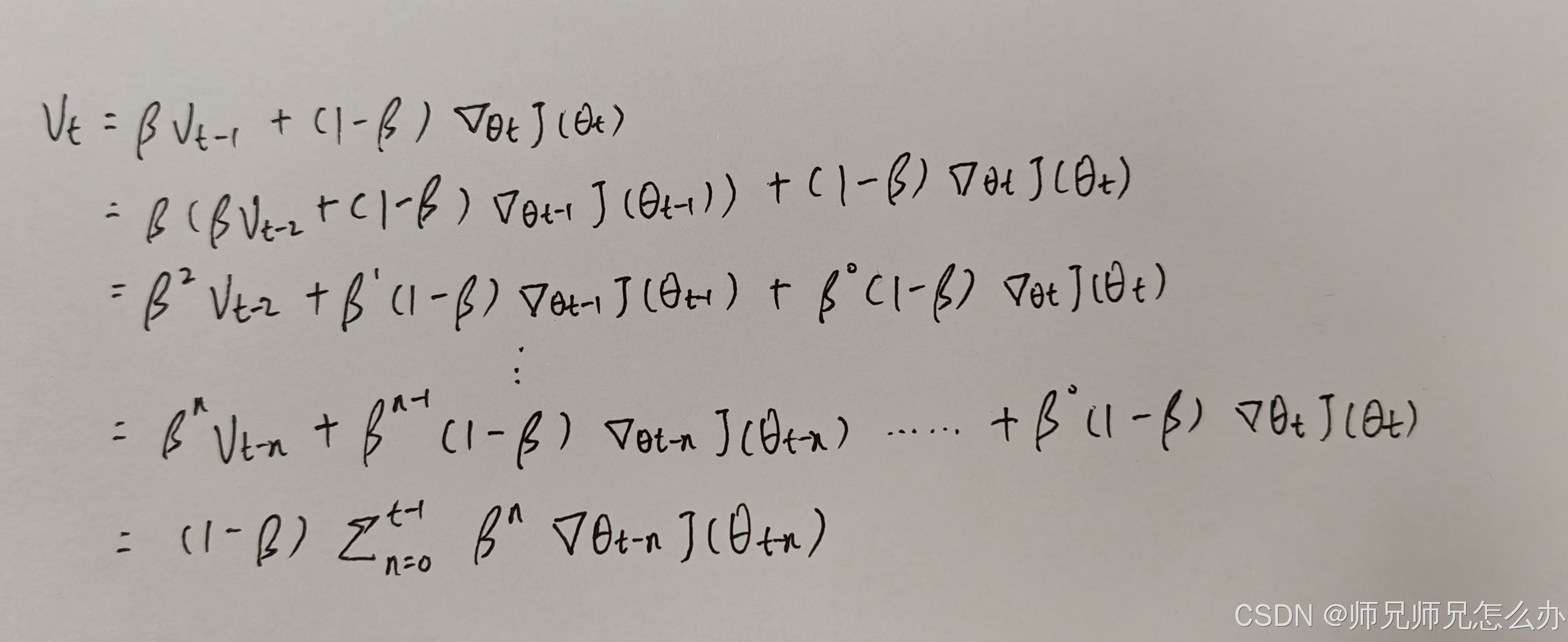

展开推导如下:

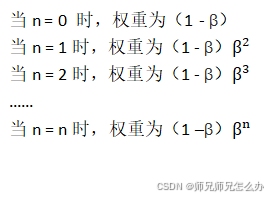

基于以上公式,我们可以假设下:

可以看到,越远的梯度权重呈现指数级衰减。

三、数学推导

抛开神经网络单纯讲指数加权平均的核心公式为:

其中:

:当前时刻的加权平均值

:上一时刻的加权平均值(初始值

)

:想要观察的时刻 t 的值

:衰减因子(0<β<1),控制历史数据的权重分布

推导过程

递推展开(假设 ):

⋮

⋮

权重系数规律:

从展开式可见,历史数据 的权重为

。权重随 k(时间距离)增大而指数衰减:

- 当前时刻

:权重 =(1−β)

- 前一时刻

:权重 =(1−β)β

- 前 n 时刻

:权重 =

- 权重总和收敛于1:

(当 t→∞)

四、权重的取值

那么我们的权重究竟取多少是合适的呢?其实并没有一个具体的值可以确定,需要根据不同的情况确定不同的值,大概的范围如下:

| β 值 | 平滑性 | 响应速度 | 典型曲线特征 |

|---|---|---|---|

| 0.98(最大) | 极高 | 极慢 | 平坦,滞后实际变化 |

| 0.9(适中) | 中等 | 中等 | 平衡平滑与响应,历史数据权重衰减慢,平均结果更平滑,但响应延迟明显。 |

| 0.5(较小) | 极低 | 极快 | 抖动明显,紧跟最新数据,近期数据主导,对波动更敏感,但噪声抑制弱。 |

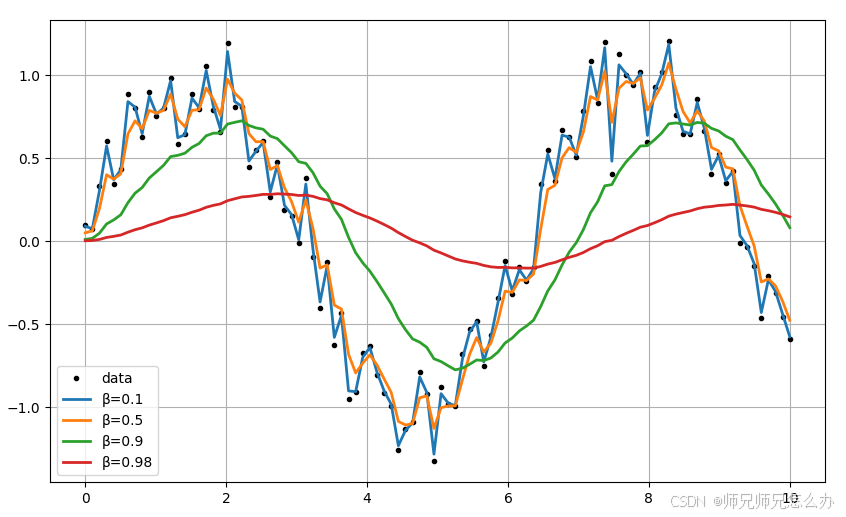

以下通过一个例子:正弦波加噪声数据,来对比β=0.1/0.5/0.9/0.98 时的平滑效果:

可以观察到以下几个规律:

β=0.1(蓝线):几乎跟随噪声波动,响应快但平滑效果差

β=0.5(橙线):平衡噪声抑制与趋势跟踪

β=0.9(绿线):极度平滑但明显滞后原始信号峰值

β=0.98(红线):滞后严重

β越小曲线越贴近原始数据,β越大平滑效果越强但滞后越明显。

代码如下:

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt# 生成模拟数据(正弦波+噪声)

np.random.seed(42)

t = np.linspace(0, 10, 100)

data = np.sin(t) + np.random.normal(0, 0.2, 100)def ewma(data, beta):v = [0] # 初始化v0for x in data:v.append(beta * v[-1] + (1 - beta) * x)return v[1:] # 去掉初始v0# 计算不同β值的EWMA

beta_list = [0.1, 0.5, 0.9,0.98]

results = {f'β={beta}': ewma(data, beta) for beta in beta_list}# 可视化

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(t, data, 'k.', label='data')

for label, result in results.items():plt.plot(t, result, label=label, linewidth=2)

plt.legend()

plt.grid(True)

plt.show()

五、指数加权平均和普通平均的区别

我们通过一个简单的例子说明:

(一)假设你连续10天记录的气温数据为:[22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31]℃:

普通平均:将所有温度相加后除以天数

(22+23+24+25+26+27+28+29+30+31)/10 = 26.5℃

这种方法赋予每天相同权重,但会稀释近期温度变化的影响。

指数加权平均(衰减因子β=0.5):

第10天权重:50%(31×0.5=15.5)

第9天权重:25%(30×0.25=7.5)

第8天权重:12.5%(29×0.125≈3.6)

...

最终加权值≈15.5+7.5+3.6+1.8+0.9+0.4+0.2+0.1+0.05+0.02≈30.1℃

对比可见:这种计算明显更贴近近期升温趋势(第10天31℃),而普通平均则被早期低温数据拉低。由此可知指数加权平均对短期变化更敏感,适合捕捉天气趋势;普通平均则更适合分析长期稳定状态。

)