OS架构整理

- 引导启动部分

- bios bootloader区别

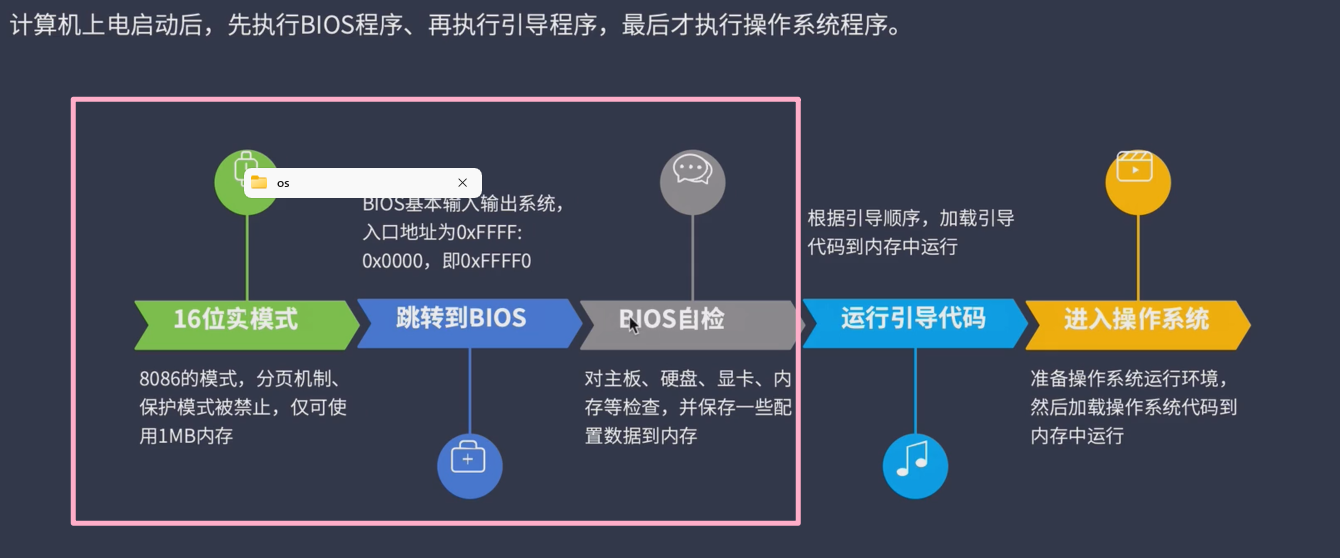

- 启动流程(x86 BIOS 启动):

- bios

- boot_loader

- 3.切换进保护模式

- 实模式的限制

- 如何切换进保护模式

- 加载kernel到内存地址1M

- 加载内核映像文件

- elf

- 一些基础知识

- 链接脚本与代码数据段

- 创建GDT表

- 段页式内存管理

- 显示字符串

- bios中断向量表中来显示

- 内联汇编来显示

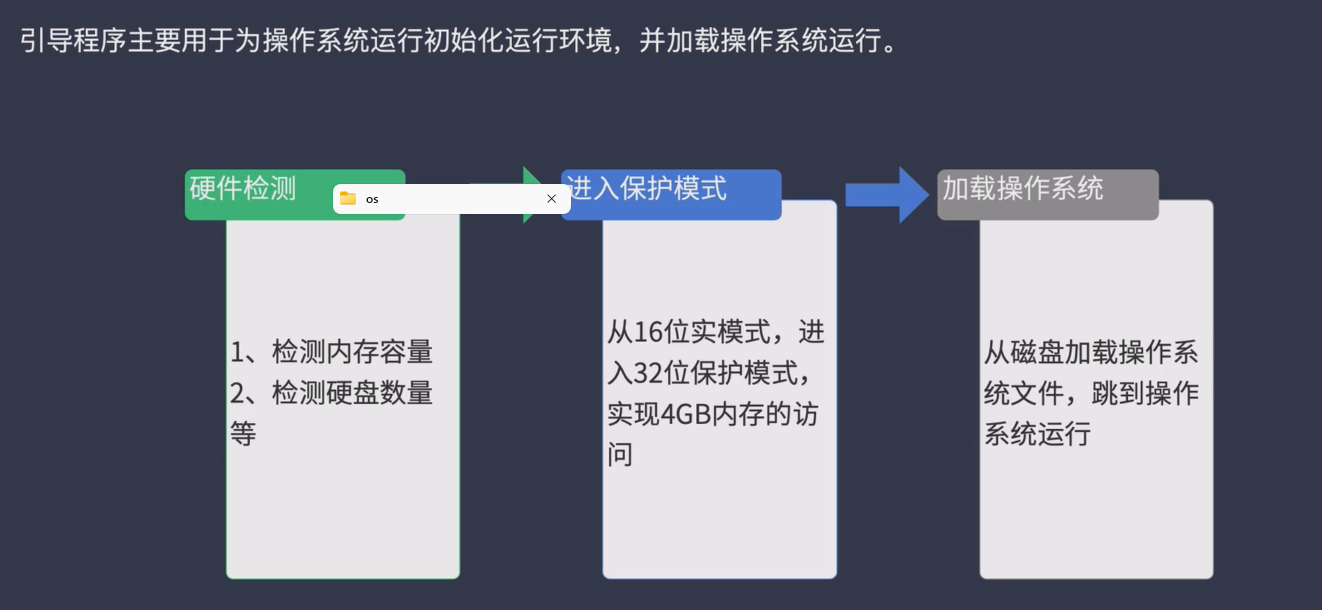

引导启动部分

bios bootloader区别

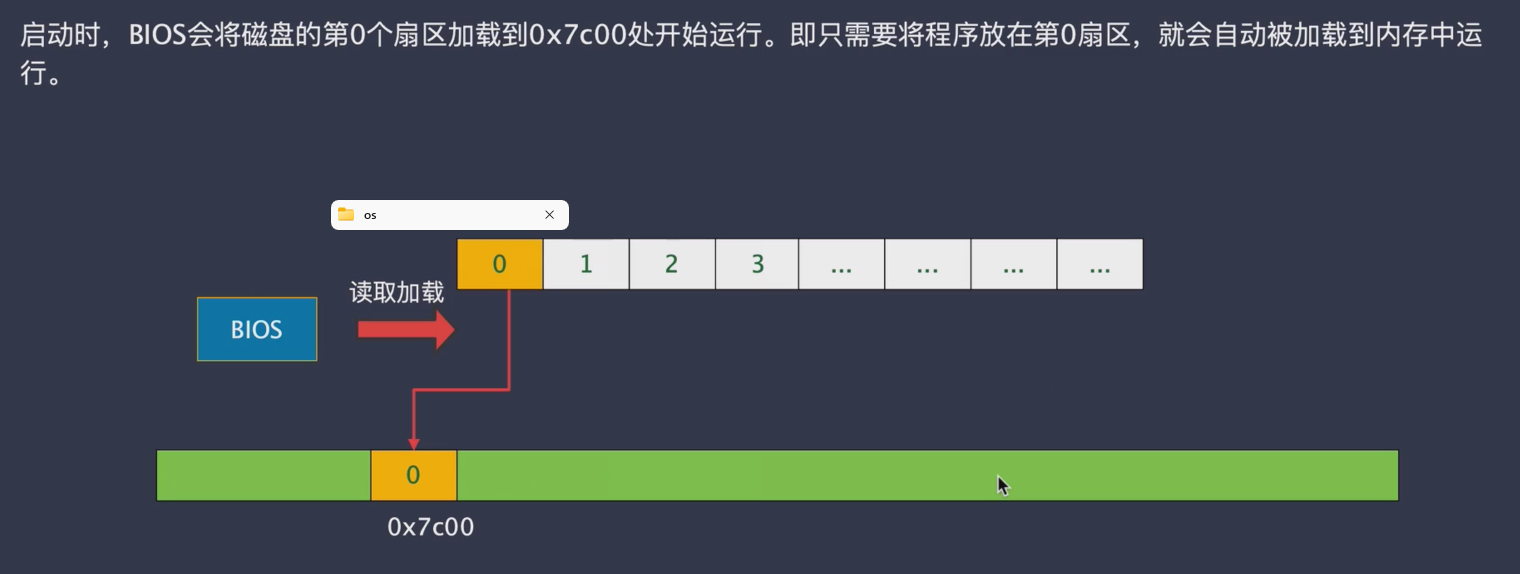

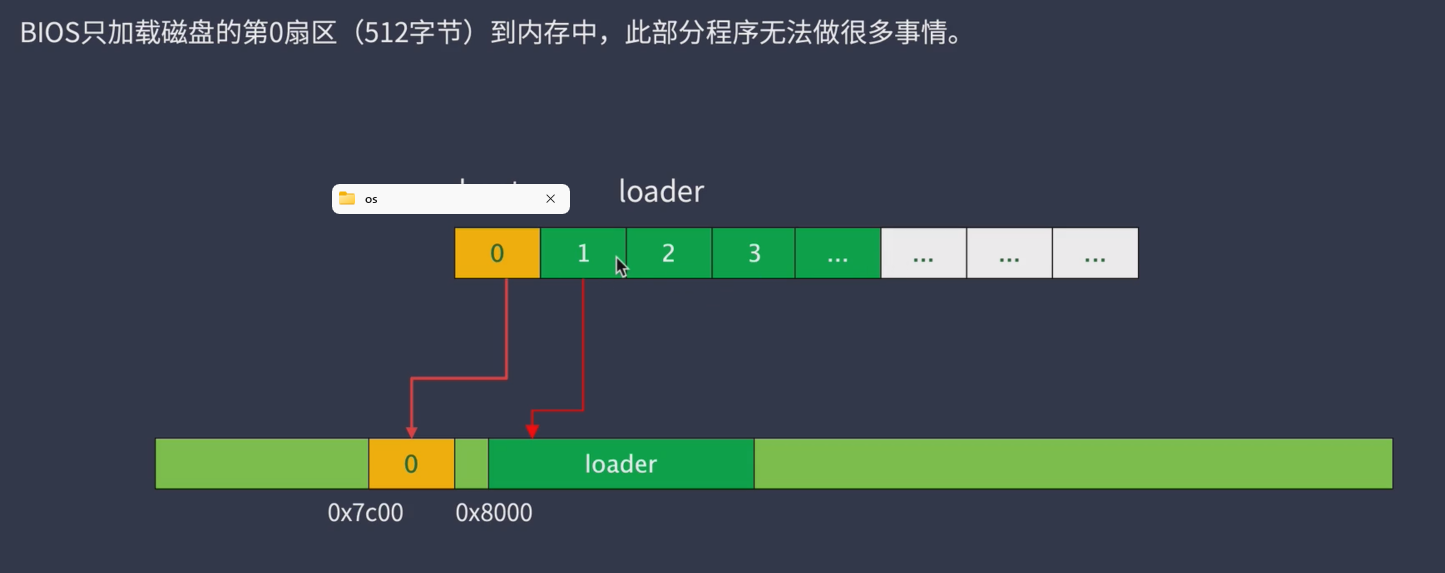

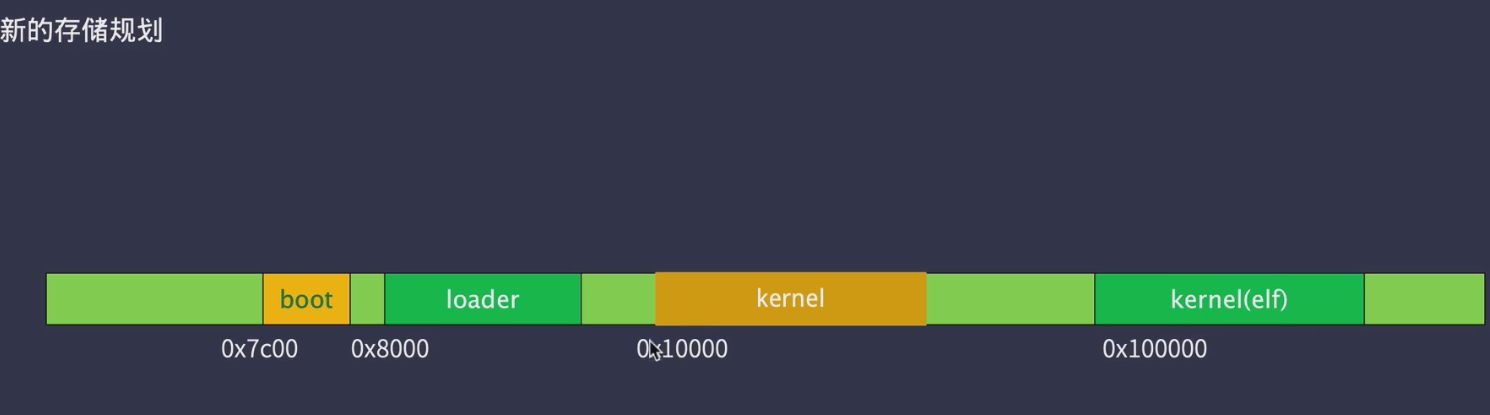

[BIOS] (硬件开机,里面有写好的固件,上电自检)↓ 读取硬盘第0扇区 → 加载到内存地址 0x7C00

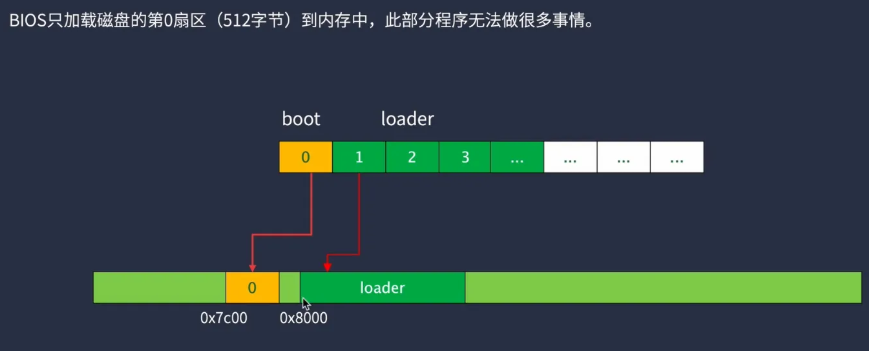

[boot] (512字节以内的 MBR/bootloader阶段1)(因为只有512字节,太小了所以用了二级引导)↓ 加载并跳转到更复杂的 loader(通常是 2阶)

[loader] (多段程序,支持文件系统、内核加载等)↓ 加载操作系统内核(kernel)

[OS内核] (操作系统正式启动)

前三步是我们自己控制不了的

我的代码是从磁盘加载

启动流程(x86 BIOS 启动):

这个第0扇区的代码需要自己去写

首先Bios上电自检,然后将磁盘的第一个扇区512字节放入到内存地址0x7c00,检查是否以0x55 0xaa结束,从而判断这是否是有效的MBR

,如果是的话就进行引导

bios

- 加电启动(Power On)

- BIOS 执行 POST(Power-On Self-Test)

- 搜索可启动设备(硬盘、U盘、光盘…)

- 找到启动设备后:

- 读取该设备的 第 1 个扇区(LBA 0,大小 = 512 字节)

- 把它加载到内存地址

0x0000:0x7C00(实地址 = 0x7C00)

- 检查最后两个字节是否为

0x55AA(有效的引导扇区签名) - 如果正确 → 跳转到

0x7C00执行

在 BIOS 启动模式中,BIOS 会将硬盘的 第 0 扇区(MBR)加载到 0x7C00,并从那里开始执行。

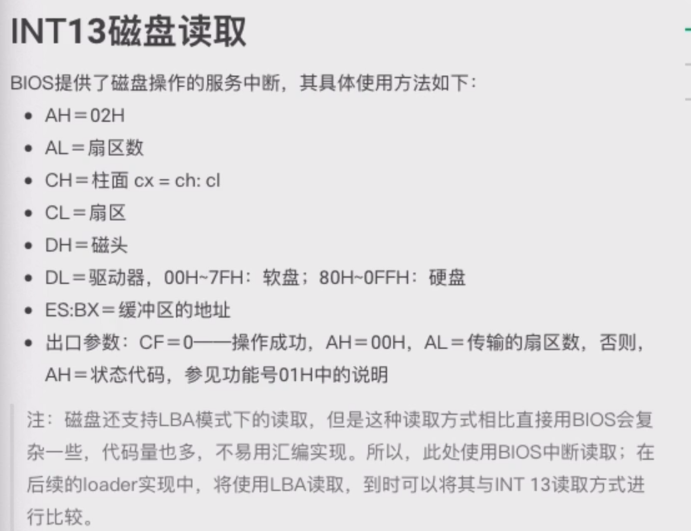

读取磁盘又两种方式

一种是int13(bios)

一种是LAB(复杂一点,在loader中实现)

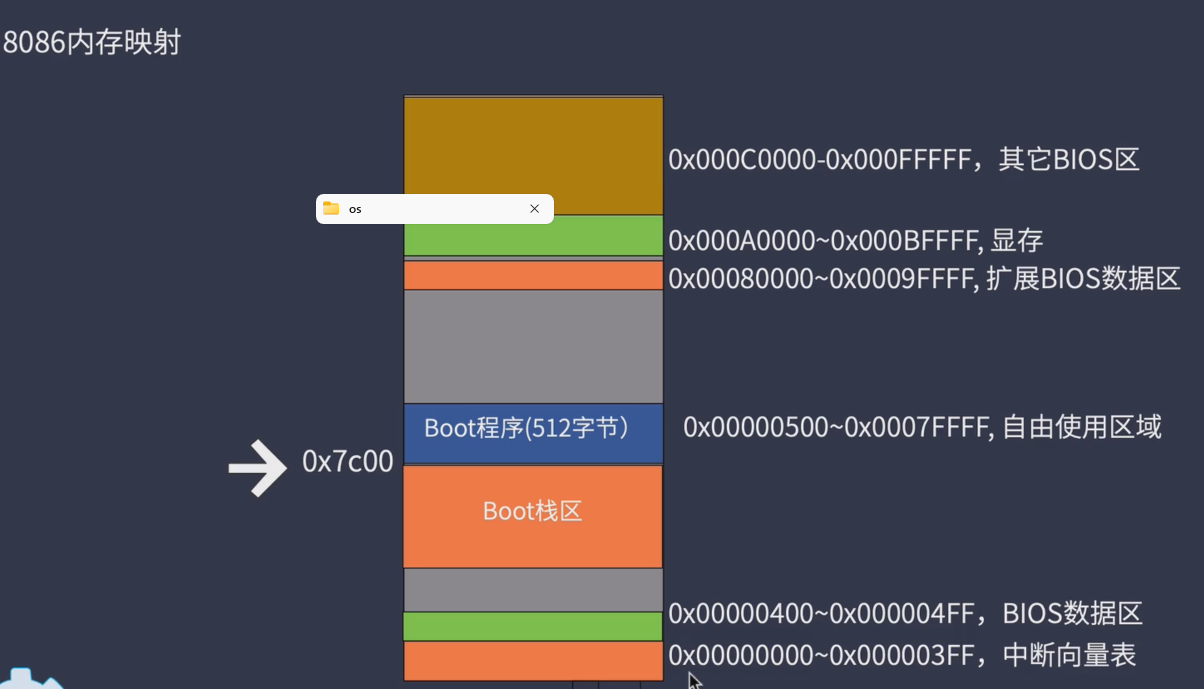

x86在上电后自动进入实模式,1m内存 无分页机制 寄存器也只能用16位

但是1m内存的话要访问完需要20位地址,我们就是将段基址<<4+偏移构成20位

段基址的值是存在CS/DS/SS/ES/FS/GS(段寄存器)中

这个实模式下1M大小的内存映射情况:

我的boot是在start.s中写的

boot的初始化: 主要就是将段寄存器先赋初值0,简化代码,栈顶指针赋值0x7c00,表示我的boot在0x7c00地址以下的栈区,大概30kb左右是满足这个大小的

boot跳转到loader二级引导:

读取多个磁盘加载到内存地址上:用了bios中断向量表 0x13 从第一个扇区开始 分配64个扇区(大概32kb) 如果读取磁盘正确后进入C环境并跳转到loader(jmp或者call)

.extern C函数名字(boot的一个跳转函数)

boot_loader

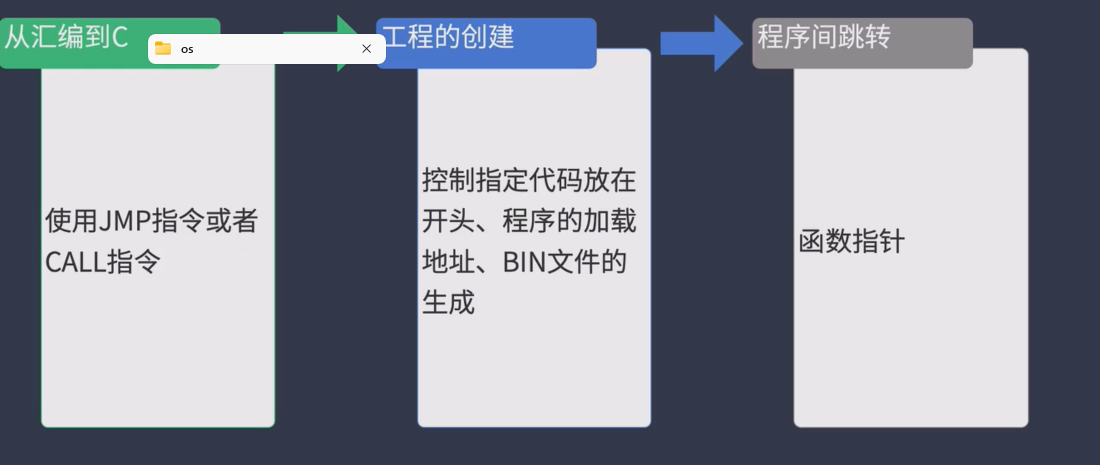

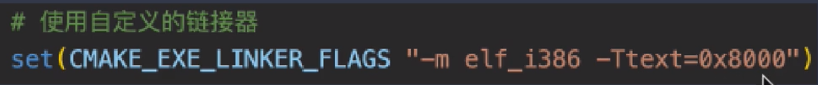

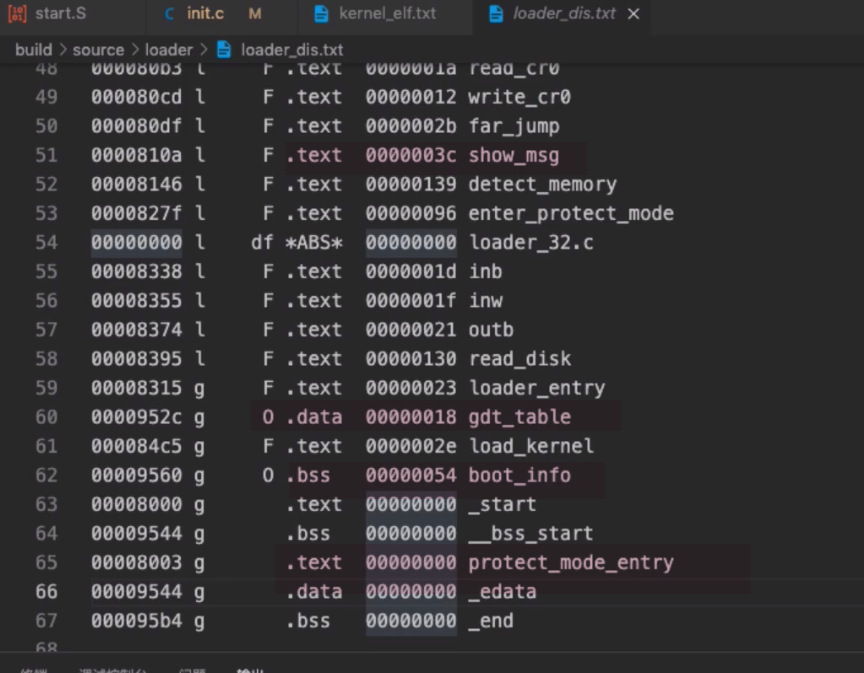

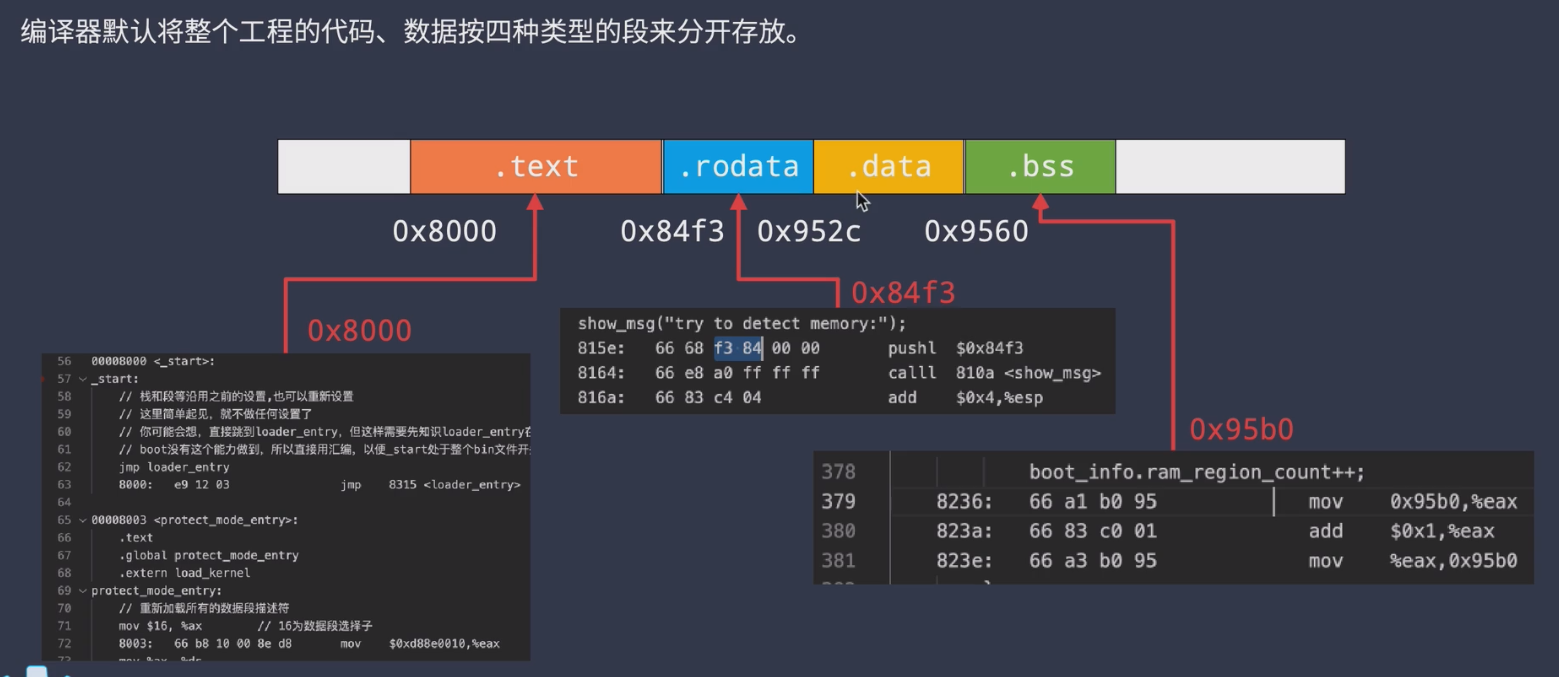

cmake的链接器表示我loader 加载到0x8000的地址,start.s放在cmake加入的工程文件的最开头,这样就可以保证加载到0x8000时在start.s

因为512字节显然比较小,没办法完成这么多功能,所以我做了一个二级引导

1.内联汇编显示字符串

2.检测内存容量 0x15(boot_info)

检测10块可用内存区域

3.切换进保护模式

实模式的限制

1.只能访问1MB内存,内核寄存器最大为16位宽

2.所有的操作数最大为16位宽

3.没有任何保护机制

4.没有特权级支持

5.没有分页机制和虚拟内存的支持

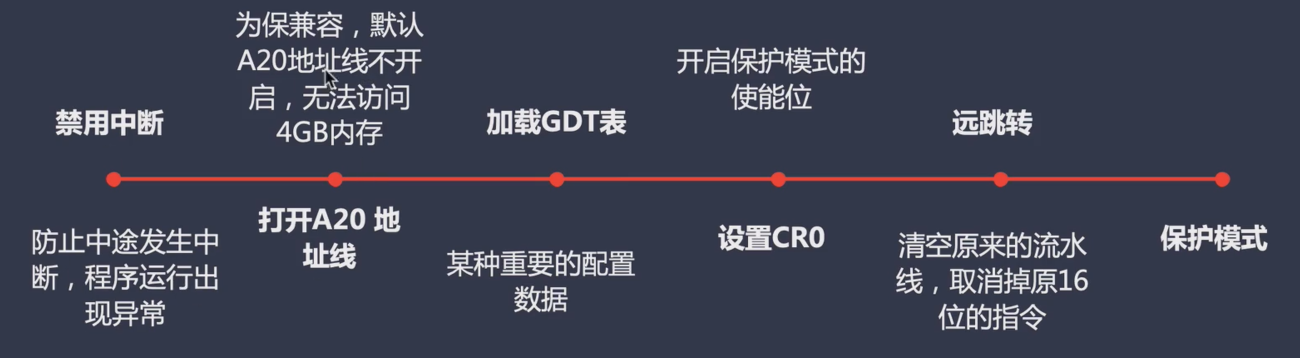

如何切换进保护模式

首先保证过程原子性,禁用中断,然后打开A20地址线让其访问1m以上的内存地址,然后初始化加载GDT表保证开启保护模式寄存器值正常,再设置CR0 PE位,开启保护模式。

这个禁用中断的函数我也写了一个函数,保存关中断前的各个寄存器的状态(eflags等),完成实模式到保护模式切换后恢复到原来的状态,这个函数再后面的也可以用到。函数中我也用到了内联汇编函数 sti cli进行开关中断.

加载kernel到内存地址1M

在loader中实现LAB读取磁盘,(一次两字节读取)(通常512字节一次性读取)

#define SYS_KERNEL_LOAD_ADDR (1024*1024) // 内核加载的起始地址(此时打开了A20地址线和保护模式,可以访问1M以上空间

static void read_disk(int sector, int sector_count, uint8_t * buf)| 名称 | 含义 | 单位 |

|---|---|---|

sector | 起始扇区号(LBA) | 扇区(512 字节) |

sector_count | 连续读取的扇区数量 | 扇区(512 字节) |

创建kernel文件夹,同样cmake设置起始位置1M

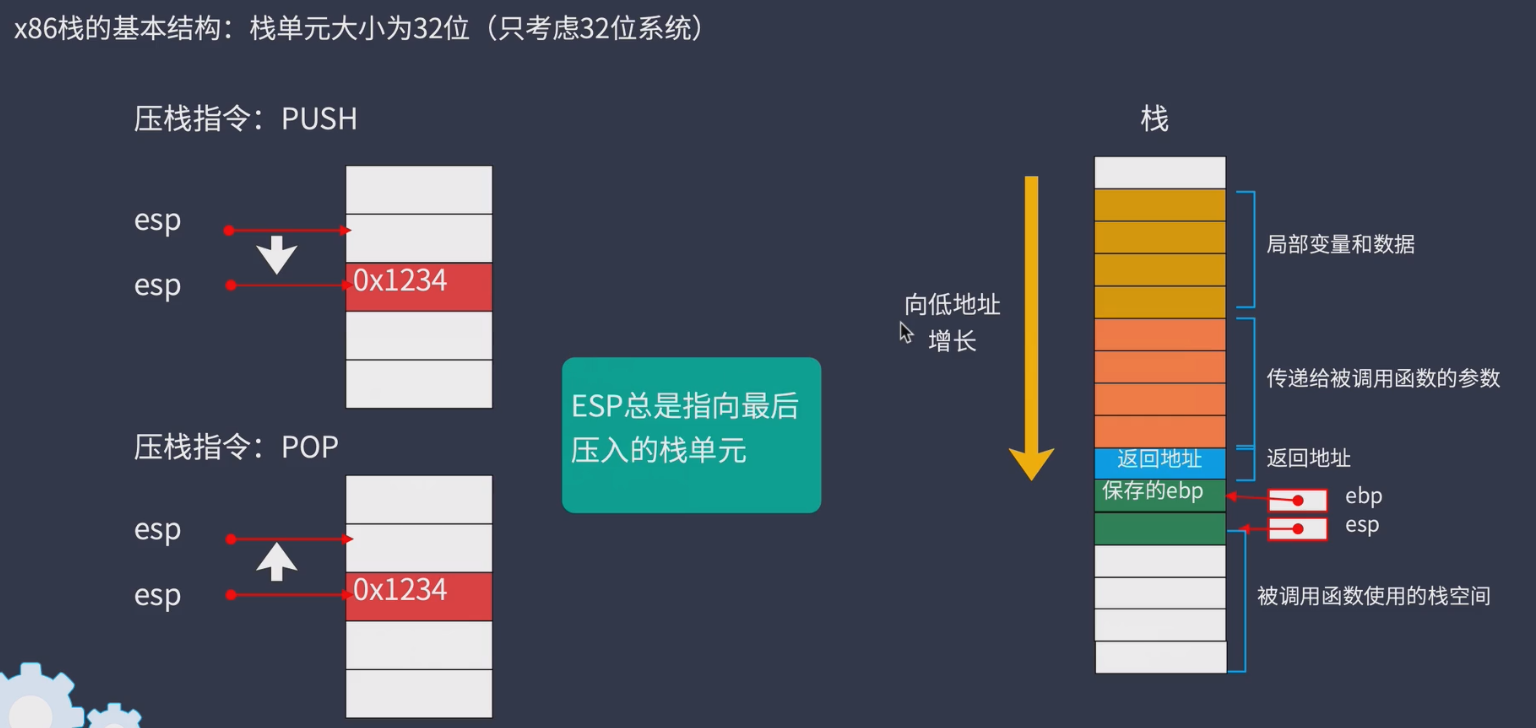

栈的作用:C的局部变量,函数调用中的参数

在保护模式下 push pop的一个栈都是4个字节

esp是栈顶指针 ebp相对比较固定。ESP 指向当前栈顶,EBP 保存的是上一个调用帧的基地址(上一个函数的栈底基准)

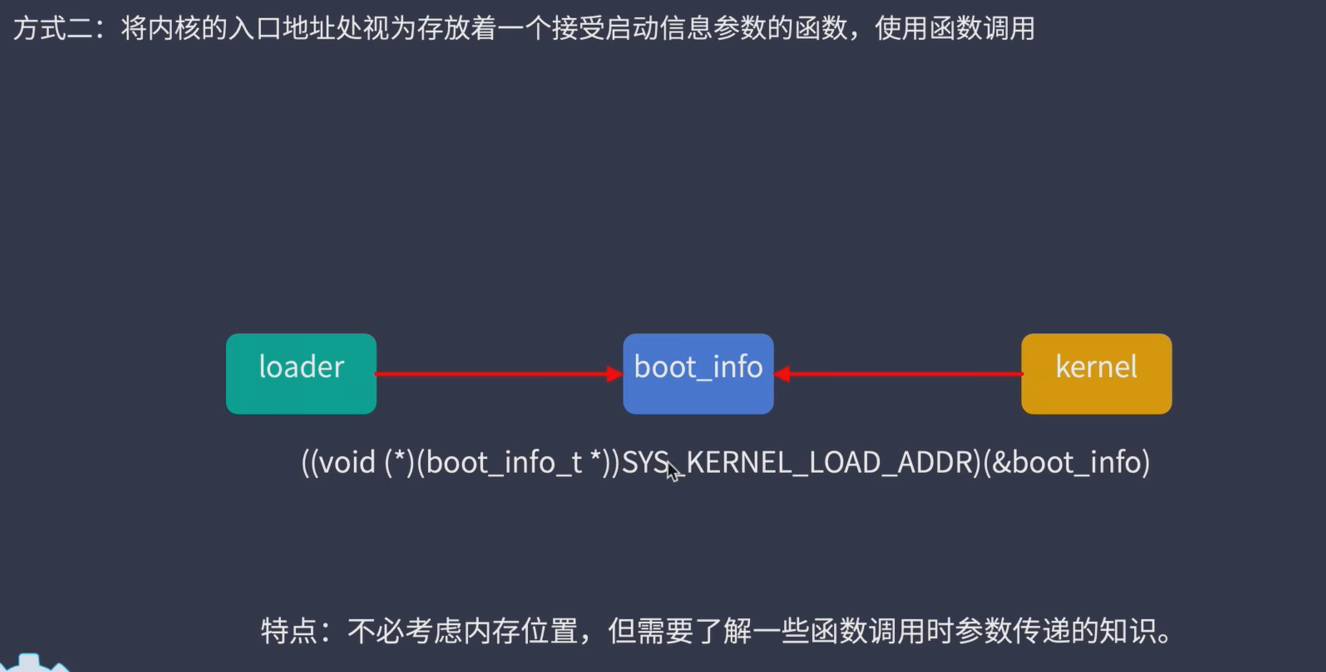

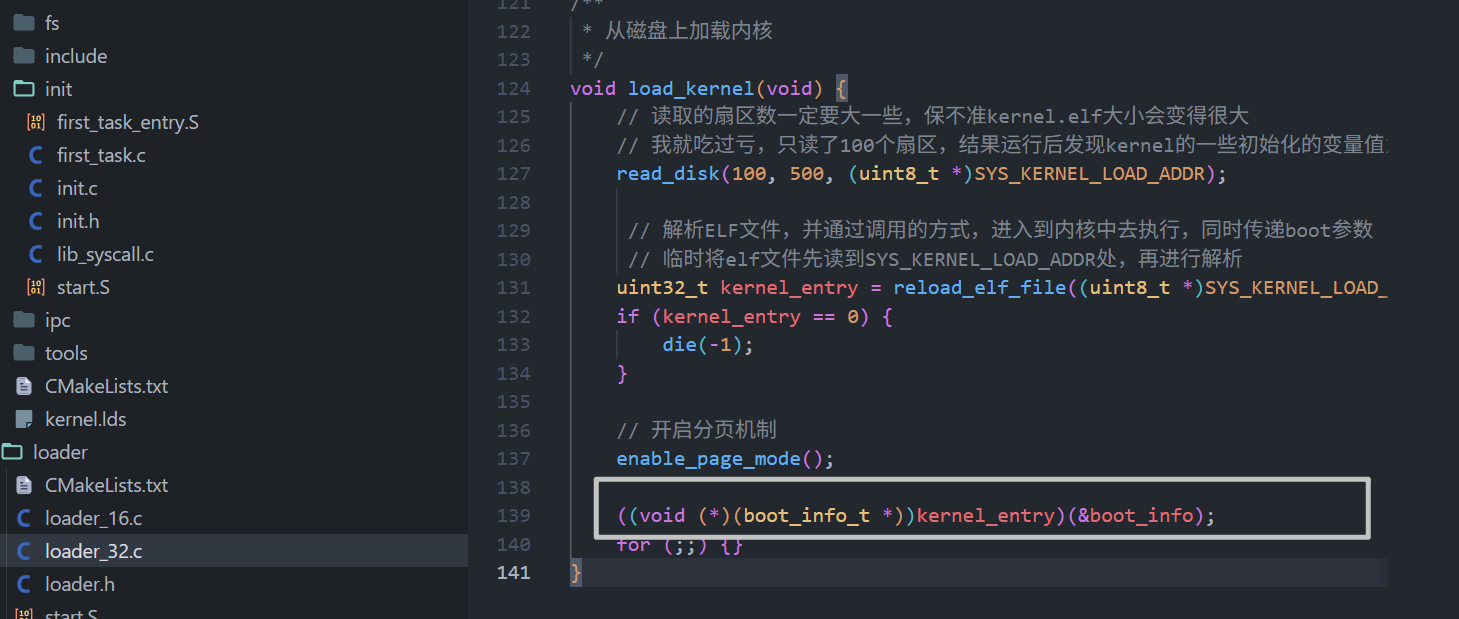

我在loader32.c中写了 ((void (*)(boot_info_t *))kernel_entry)(&boot_info); 然后进入kernel1M地址,

push %ebpmov %esp, %ebpmov 0x8(%ebp), %eaxpush %eaxcall kernel_init

取出boot_info参数传给kernel_init函数void kernel_init (boot_info_t * boot_info)(函数指针) 我没用全局变量不依赖任何外部状态,bootloader 和 kernel解耦,可移植性强。

我再讲解下这个loader的这个函数指针:(为了跳到kernel_entry(裸地址0x100000)并传入参数boot_info

| 部分 | 解释 |

|---|---|

void (*)(boot_info_t *) | 一个函数指针类型,指向接受一个 boot_info_t * 参数、返回 void 的函数 |

(void (*)(boot_info_t *))kernel_entry | 把 kernel_entry 强制转换为这种函数指针类型 |

((...))(&boot_info) | 把这个函数指针当成函数调用,传入参数 &boot_info |

加载内核映像文件

改一下kernel.lds和loader32.c中跳转到kernel的函数指针的裸地址改一下0x100000 改为0x1000

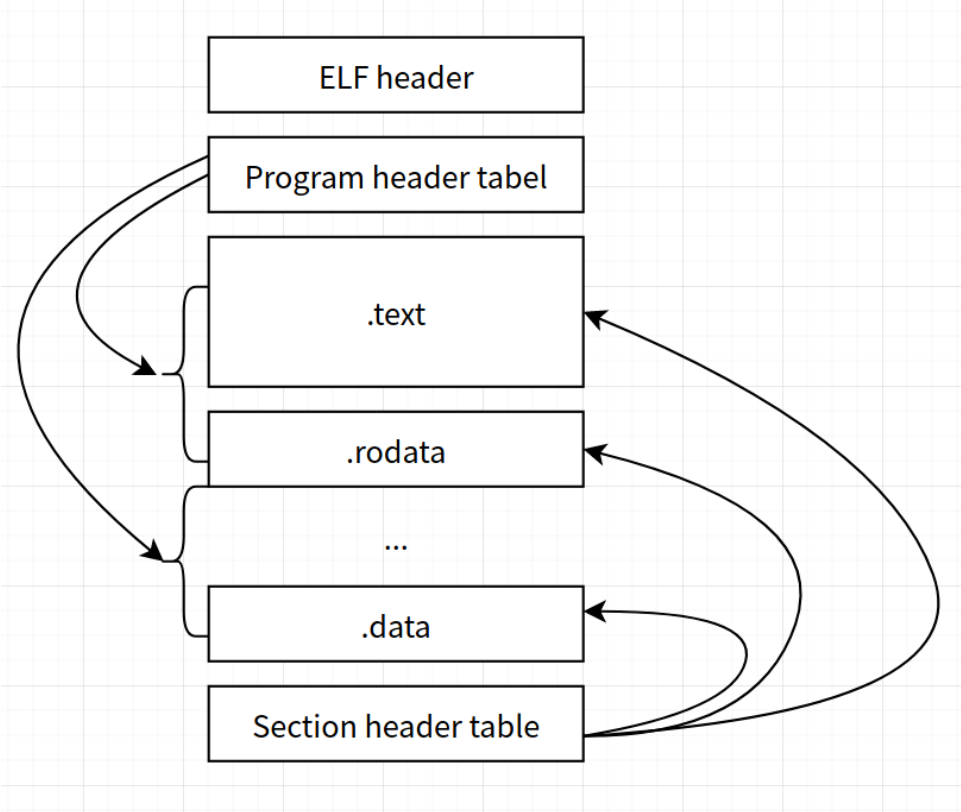

elf

elf更小,并且可以进行权限设置。

elf是一种通用的可执行文件格式,操作系统内核是程序逻辑,elf是其封装形式,方便bootloader加载执行。

这个elf文件是我的c、汇编写的内核编译出来的最终可执行映像。

查看手册把elf_header和program_header的结构放在elf.h中

在loader32.c中写了一个加载elf的函数,首先要进行魔术验证,0x7F ‘E’ ‘L’ 'F’开头,判断其是否合法。将elf里面的内容提取到指定的物理地址,做好初始化(比如bss通常是未初始化的参数,初始化为0),最后跳转到elf的入口地址(return elf_hdr->e_entry;)。然后将e_entry这个elf入口地址作为loader的跳转地址(刚刚我们改的裸地址就可以改成e_entry)

从而跳转到kernel内核。

一些基础知识

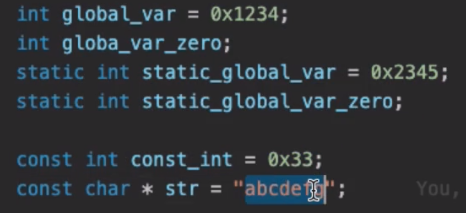

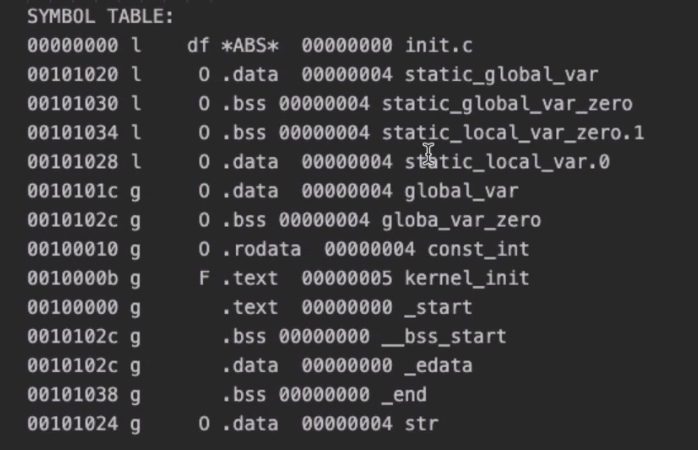

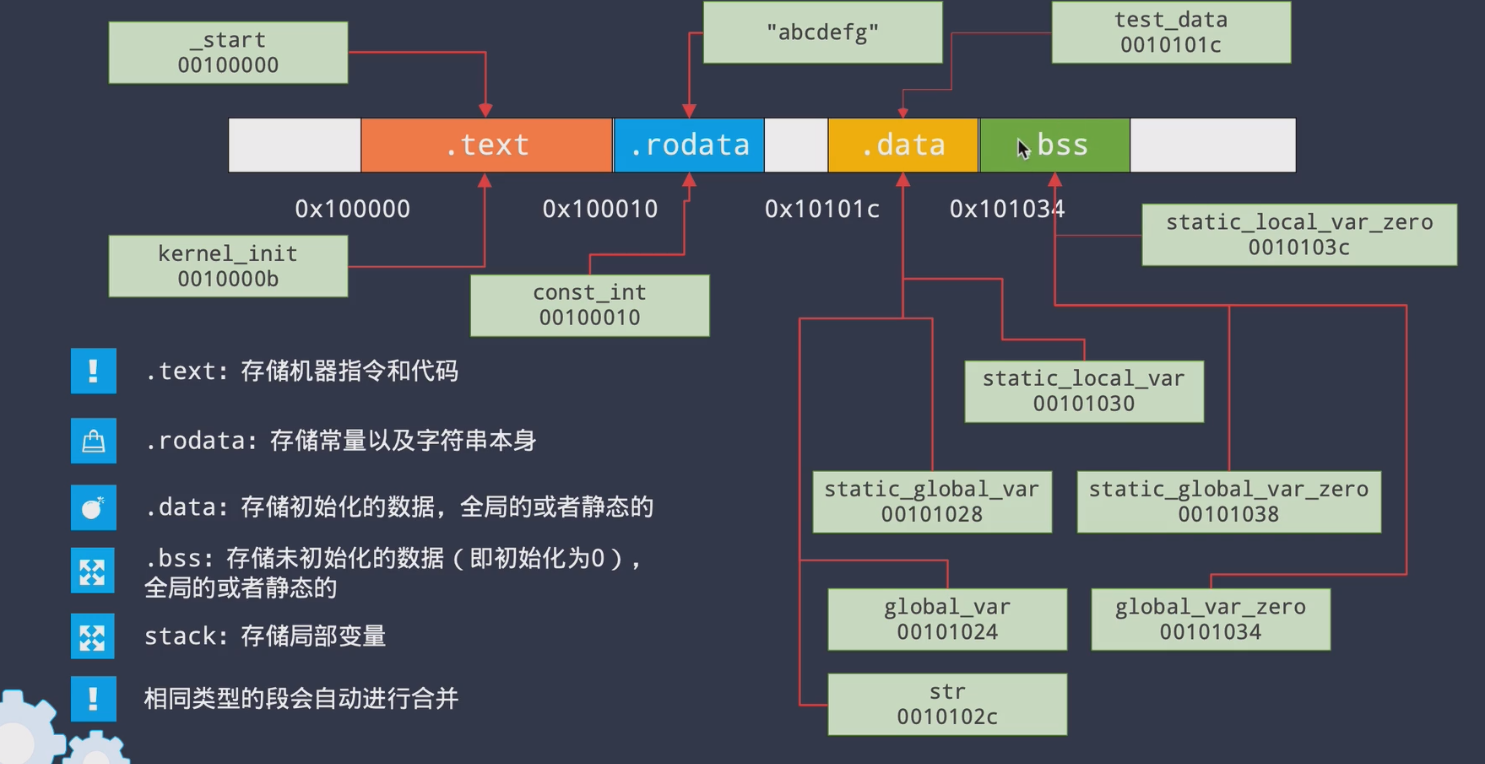

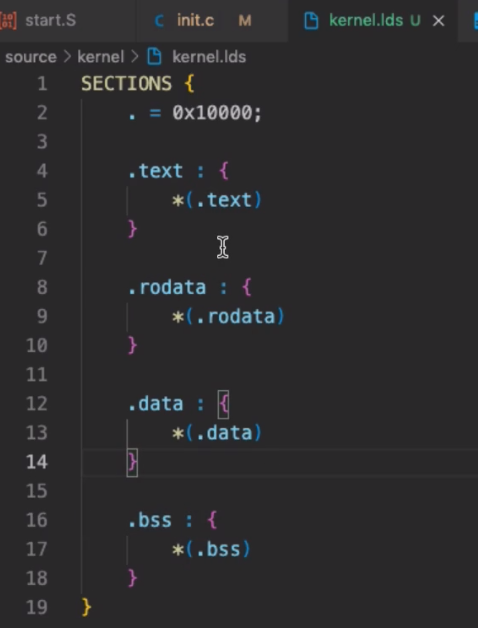

链接脚本与代码数据段

先看一个具体的

有下面的一个顺序

为什么会这么放呢?

下面是一个测试

当我们建立了kernel.lds就不用在每个文件夹下的cmake -text进行设置 告诉编译器这些分别放在哪

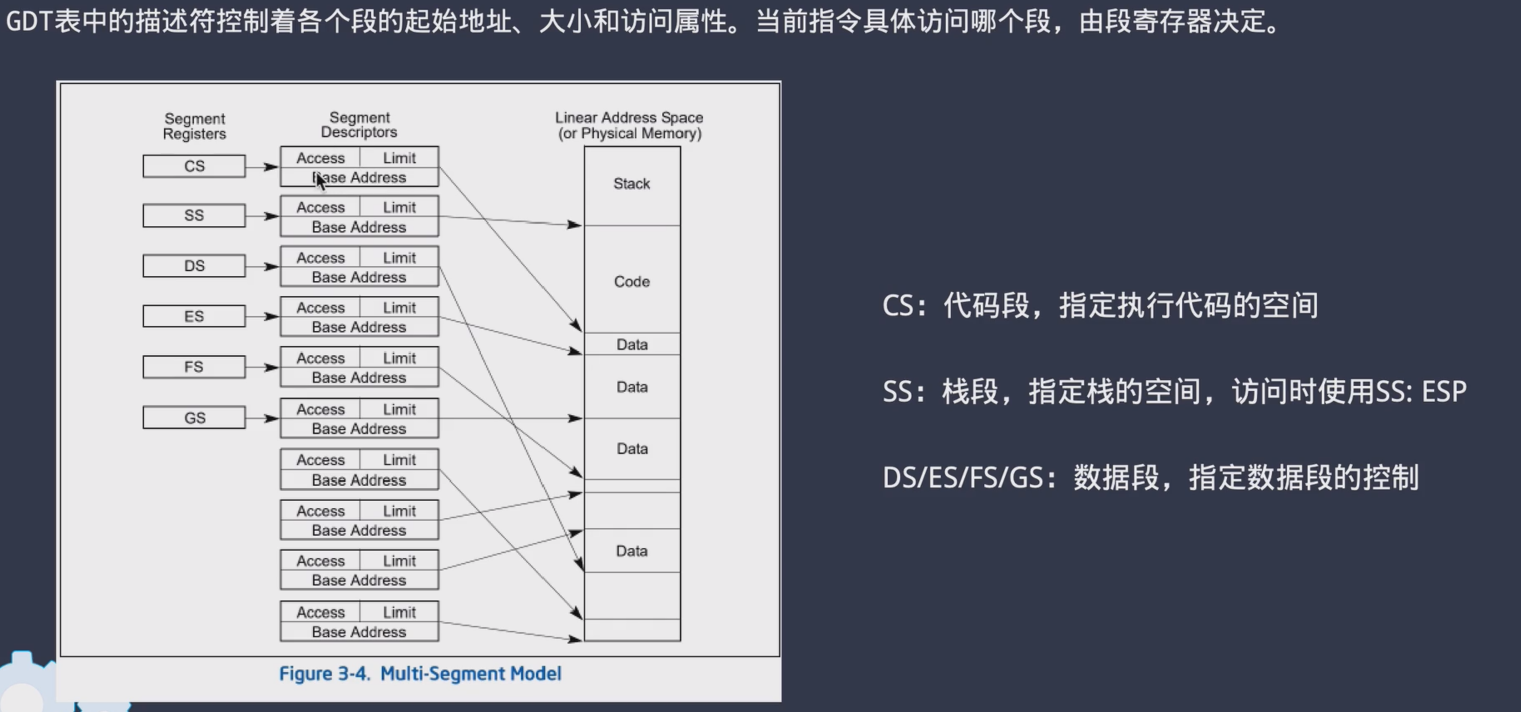

创建GDT表

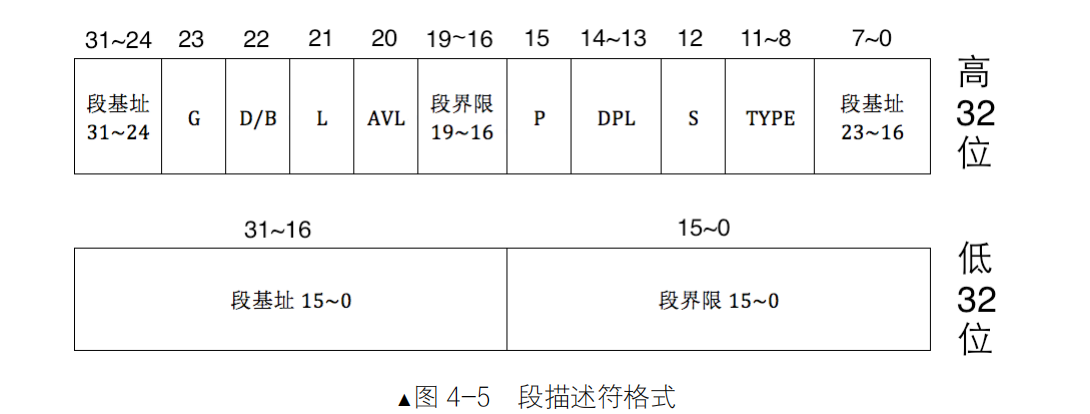

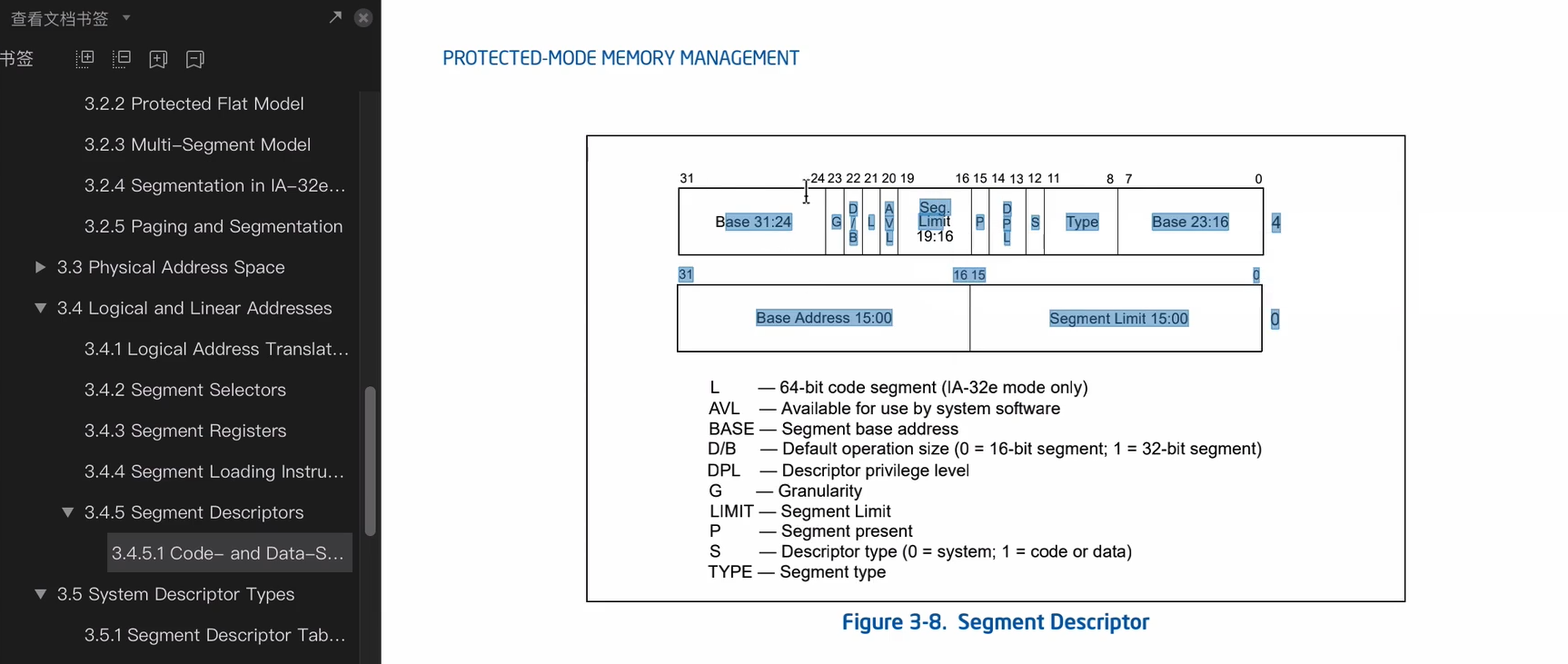

段描述符 结构的主要是和cpu有关,就放在kernel的include文件下cpu.h里面。

GDT表就放在cpu.c中

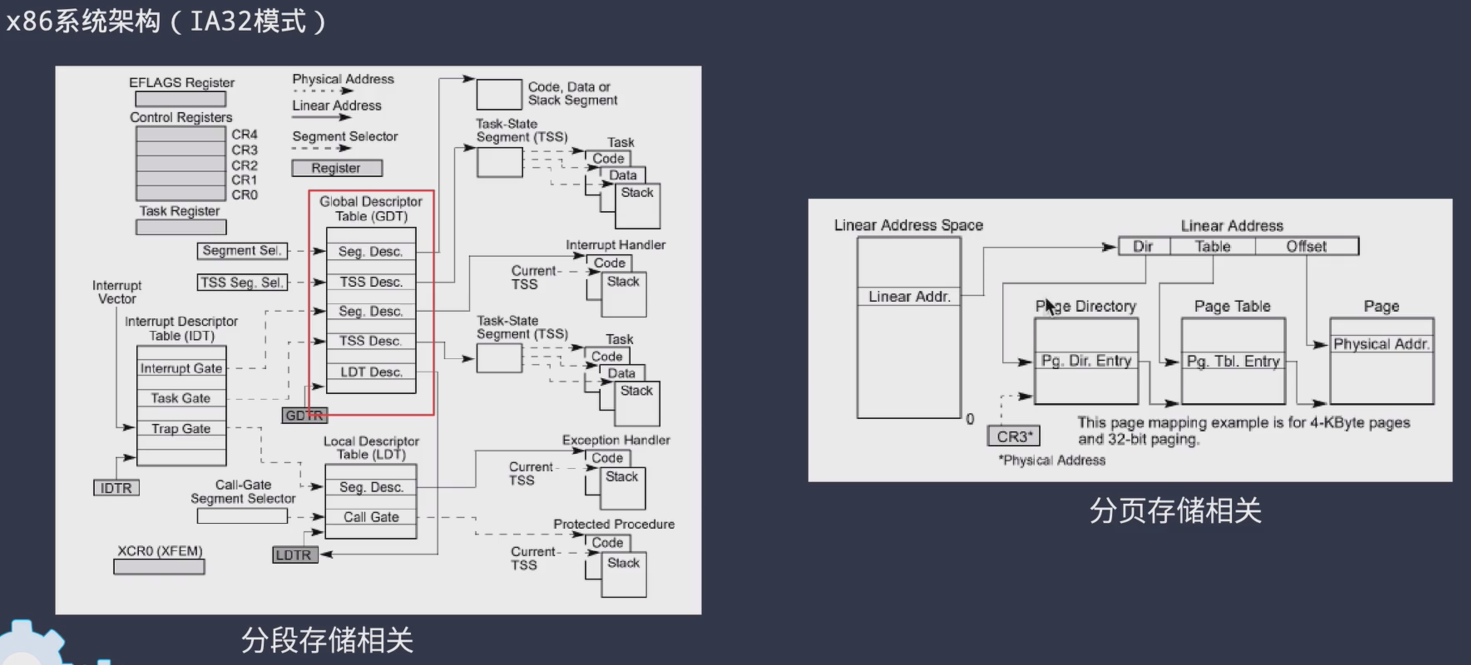

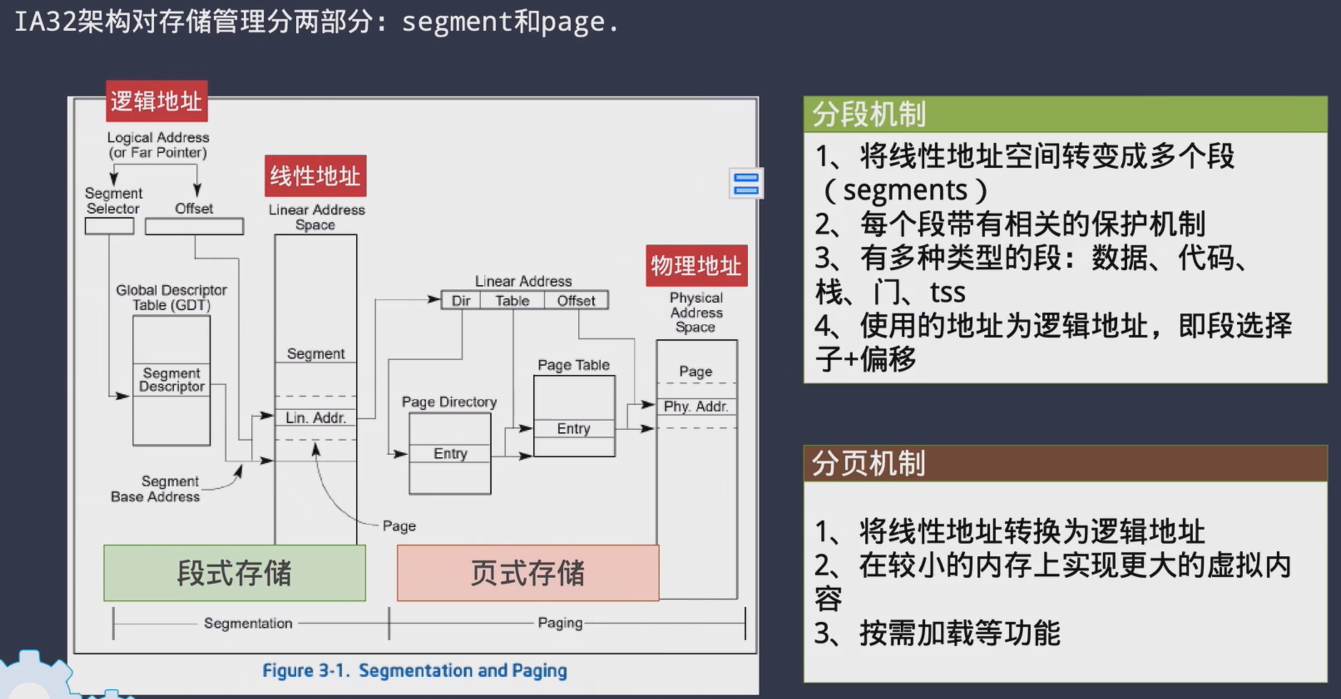

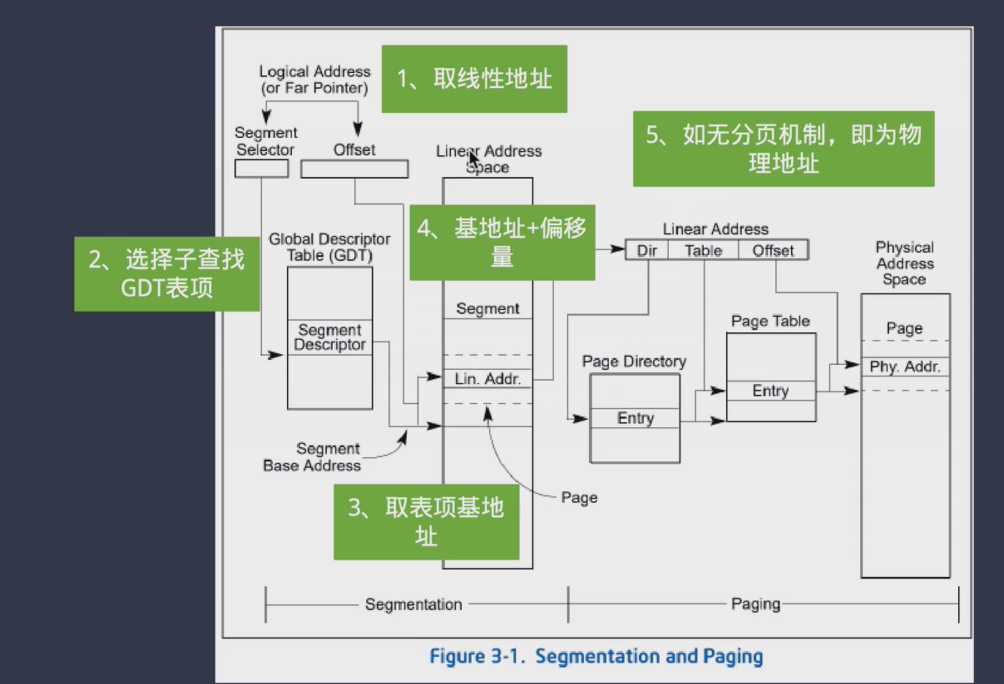

段页式内存管理

我们先关注分段存储

段页式内存管理第一部分:逻辑地址 → 线性地址

我采用的是平坦模型(base address = 0,offset的limit可以覆盖整个4GB空间),选择子在GDT查表得到基地址,然后和偏移量相加得到线性地址。

换而言之:线性地址 = offset (因为 base = 0)

但是我仍需要设置GDT表:

gdt:(参考下面段描述符).quad 0 ; 空描述符.quad 0x00CF9A000000FFFF ; 代码段:base=0, limit=4GB.quad 0x00CF92000000FFFF ; 数据段:base=0, limit=4GB其中limit有20位(高 4 + 低 16),虽然 limit 字段最大只能表示 0xFFFFF(1MB),但段描述符中还有一个 “粒度位(G bit)”,它决定 limit 的单位是字节还是 4KB。如果是4KB*1MB=4GB 因此段限长可以设置为4GB,从而实现平坦系统。

总结一下内存访问整体流程:

下面是对段描述符,GDT结构 处理上的详细介绍:

段描述符:

/*** GDT描述符(其实就是段描述符)*/

typedef struct _segment_desc_t {uint16_t limit15_0;uint16_t base15_0;uint8_t base23_16;uint16_t attr;uint8_t base31_24;

}segment_desc_t;主要分成三个部分limit base attr

/*** 设置段描述符*/

void segment_desc_set(int selector, uint32_t base, uint32_t limit, uint16_t attr) {segment_desc_t * desc = gdt_table + (selector >> 3);// 如果界限比较长,将长度单位换成4KBif (limit > 0xfffff) {attr |= 0x8000;limit /= 0x1000;}desc->limit15_0 = limit & 0xffff;desc->base15_0 = base & 0xffff;desc->base23_16 = (base >> 16) & 0xff;desc->attr = attr | (((limit >> 16) & 0xf) << 8);desc->base31_24 = (base >> 24) & 0xff;

}/*** 然后利用set函数初始化GDT*/

void init_gdt(void) {// 全部清空for (int i = 0; i < GDT_TABLE_SIZE; i++) {segment_desc_set(i << 3, 0, 0, 0);}//数据段segment_desc_set(KERNEL_SELECTOR_DS, 0x00000000, 0xFFFFFFFF,SEG_P_PRESENT | SEG_DPL0 | SEG_S_NORMAL | SEG_TYPE_DATA| SEG_TYPE_RW | SEG_D | SEG_G);// 只能用非一致代码段,以便通过调用门更改当前任务的CPL执行关键的资源访问操作segment_desc_set(KERNEL_SELECTOR_CS, 0x00000000, 0xFFFFFFFF,SEG_P_PRESENT | SEG_DPL0 | SEG_S_NORMAL | SEG_TYPE_CODE| SEG_TYPE_RW | SEG_D | SEG_G);// 调用门gate_desc_set((gate_desc_t *)(gdt_table + (SELECTOR_SYSCALL >> 3)),KERNEL_SELECTOR_CS,(uint32_t)exception_handler_syscall,GATE_P_PRESENT | GATE_DPL3 | GATE_TYPE_SYSCALL | SYSCALL_PARAM_COUNT);// 加载gdtlgdt((uint32_t)gdt_table, sizeof(gdt_table));

}

其中selector >> 3才能表示GDT的索引,因为选择子selector 是16位,结构包括 Index(段描述符索引)、TI(表选择标志1位)和 RPL(请求者特权级2位),所以通过选择子查找GDT中的索引需要右移3位。

有的同学可能会疑惑,进入保护模式CS/DS/SS等端寄存器不是从16位变成32位了吗?

事实上每个段寄存器(如CS、DS、SS、ES、FS、GS)在保护模式下实际上分为两部分,其中“隐藏部分”,保存了段基址、限长、权限等完整段描述符信息,这部分可能是32 位甚至 64 位。

| 部分 | 说明 |

|---|---|

| 可见部分 | 16 位选择子(selector) |

| 隐藏部分 | 段描述符缓存(base、limit、access rights) |

显示字符串

bios中断向量表中来显示

0x10

内联汇编来显示

也是用的bios中断进行显示的

)

视频教程 - 微博评论数据可视化分析-点赞区间折线图实现)

配置测试)

)

)

)