目录

一、场效应管概述

二、结型场效应管:基础场效应管

(1)基本结构:PN结+导电沟道

(2)工作原理:耗尽区挤压沟道从而控制电流

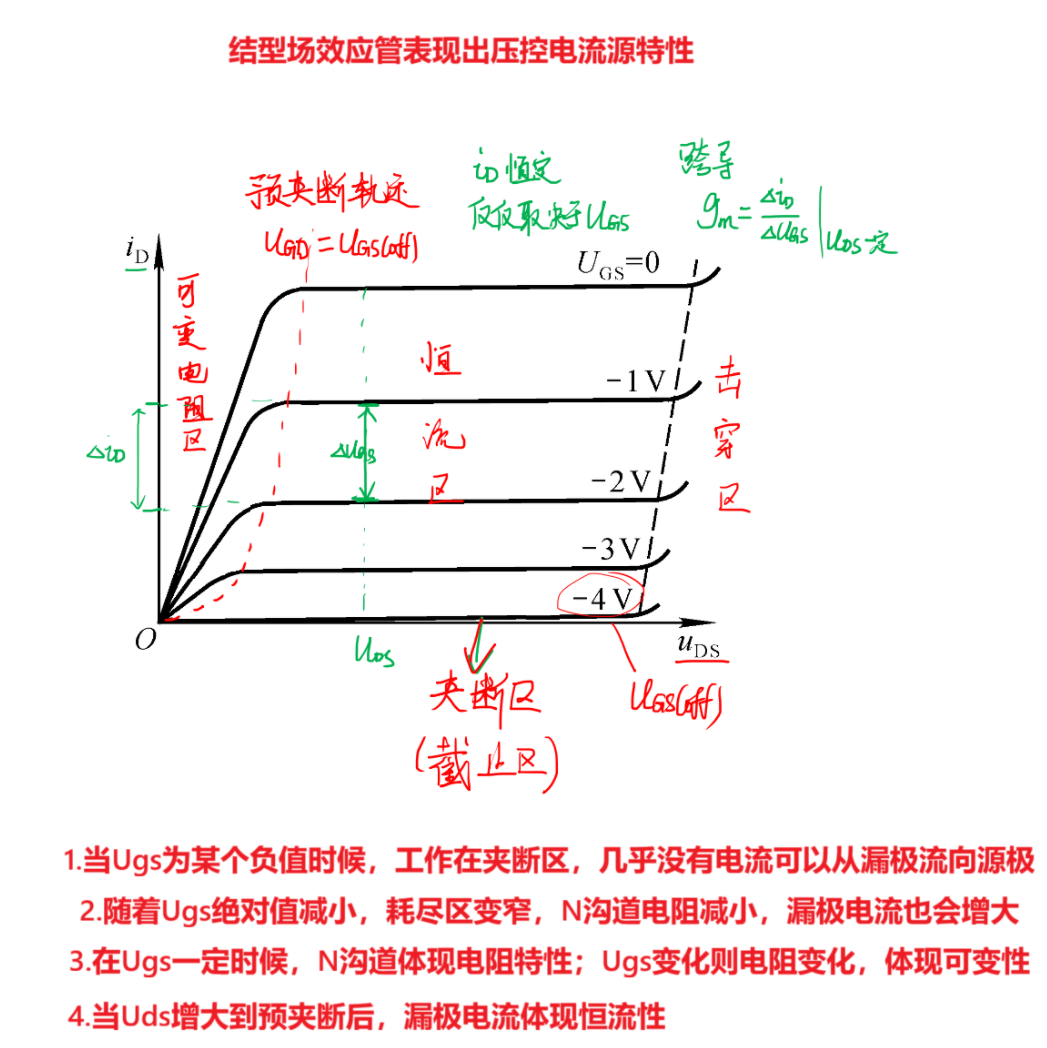

(3)特性曲线

1.转移特性

2.输出特性

(4)优点与缺点

三、绝缘栅型场效应管:MOS管---主流应用

(1)基本结构:绝缘层 + 导电沟道

(2)工作原理:电场 “感应” 沟道控电流

(3)特性曲线

(4)优缺点与应用

一、场效应管概述

场效应管(Field Effect Transistor,简称 FET)是一种利用电场效应控制电流的半导体器件,属于单极型晶体管(仅依靠一种载流子 —— 电子或空穴导电),核心特点是 “电压控制电流”,输入电阻极高(通常达 10⁷~10¹⁵Ω),功耗低、噪声小,广泛应用于放大、开关、稳压等电子电路中。

根据结构和工作原理的不同,场效应管主要分为两大类:结型场效应管(Junction Field Effect Transistor,JFET) 和绝缘栅型场效应管(Insulated Gate Field Effect Transistor,IGFET) ,其中绝缘栅型场效应管因栅极与沟道之间有绝缘层,又常被称为 MOS 管(Metal-Oxide-Semiconductor FET,金属 - 氧化物 - 半导体场效应管),是目前应用最广泛的场效应管类型。

二、结型场效应管:基础场效应管

结型场效应管是最早出现的场效应管,结构相对简单,核心在于利用PN结的耗尽区控制导电沟道的开断,适用于入门理解场效应管的原理。

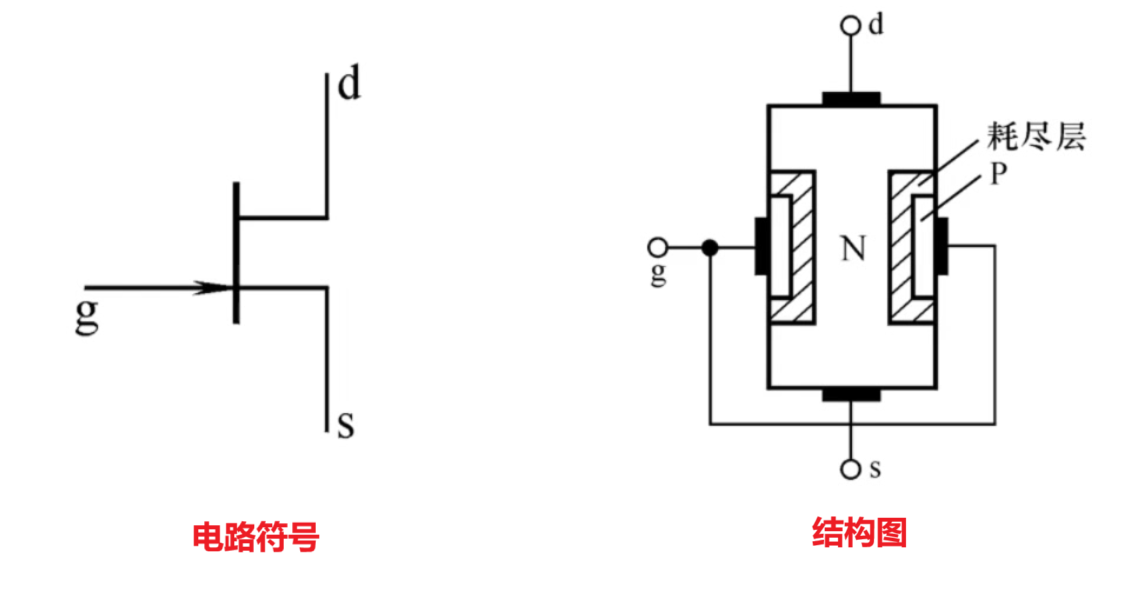

(1)基本结构:PN结+导电沟道

JFET 的结构可概括为 “一块半导体 + 两个 PN 结 + 三个电极”,具体如下:

- 衬底半导体:通常用 N 型或 P 型半导体(主流是 N 型),形成 “导电沟道”(电流流通的路径);

- 两个 PN 结:在衬底半导体两侧,通过扩散工艺制作与衬底导电类型相反的半导体区(如 N 沟道 JFET 的两侧是 P 型区),形成两个反向偏置的 PN 结(称为 “耗尽层”,无自由载流子,不导电);

- 三个电极:

- 栅极(G,Gate):从两侧的 P 型区(N 沟道 JFET)引出,控制沟道宽度;

- 源极(S,Source):从沟道的一端引出,是载流子的 “源头”;

- 漏极(D,Drain):从沟道的另一端引出,是载流子的 “出口”。

根据导电沟道的类型,JFET 分为N 沟道结型场效应管和P 沟道结型场效应管,两者工作原理对称(仅载流子类型和电压极性相反),新手重点掌握 N 沟道即可。

(2)工作原理:耗尽区挤压沟道从而控制电流

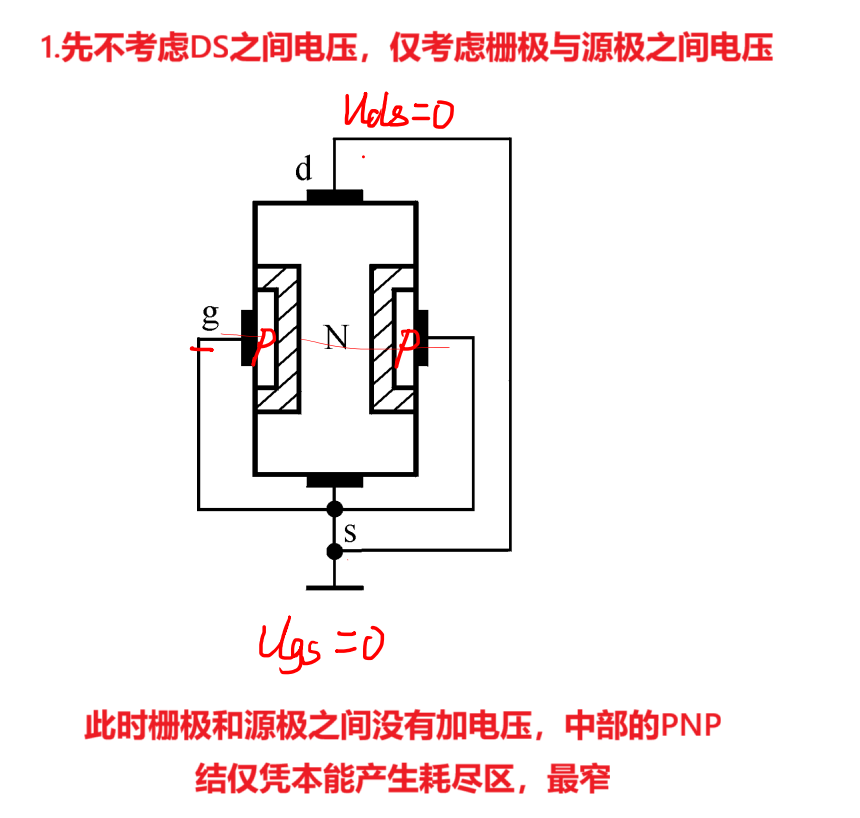

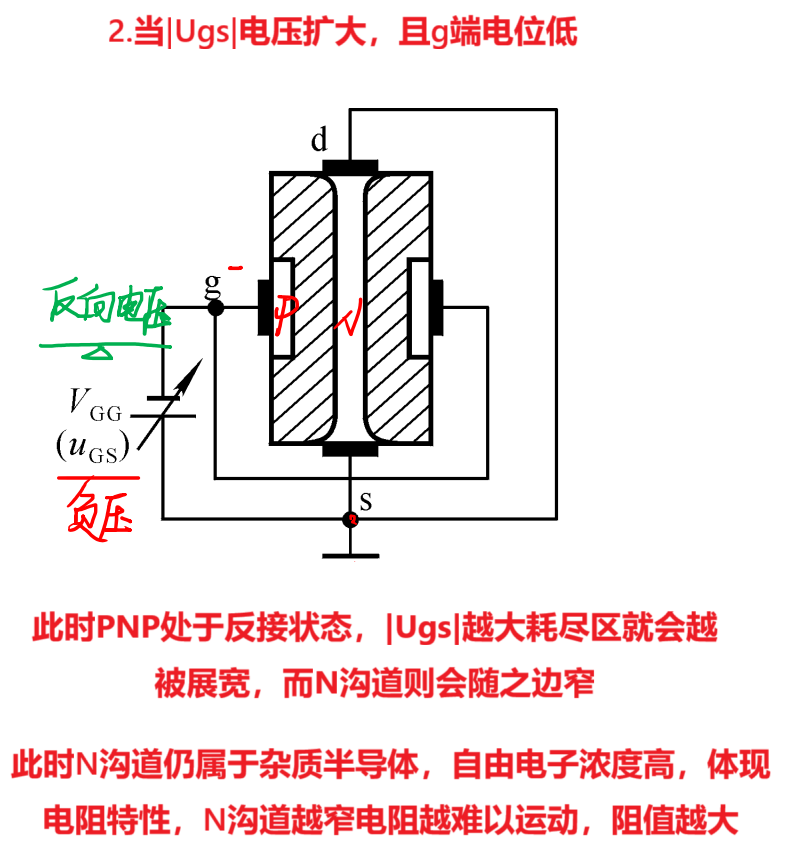

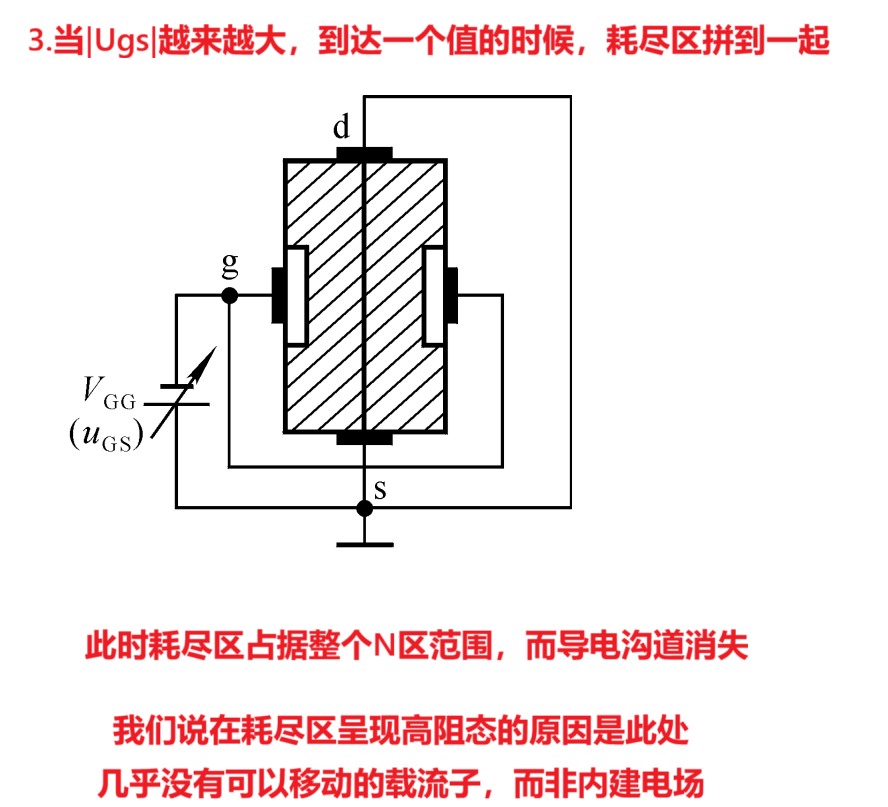

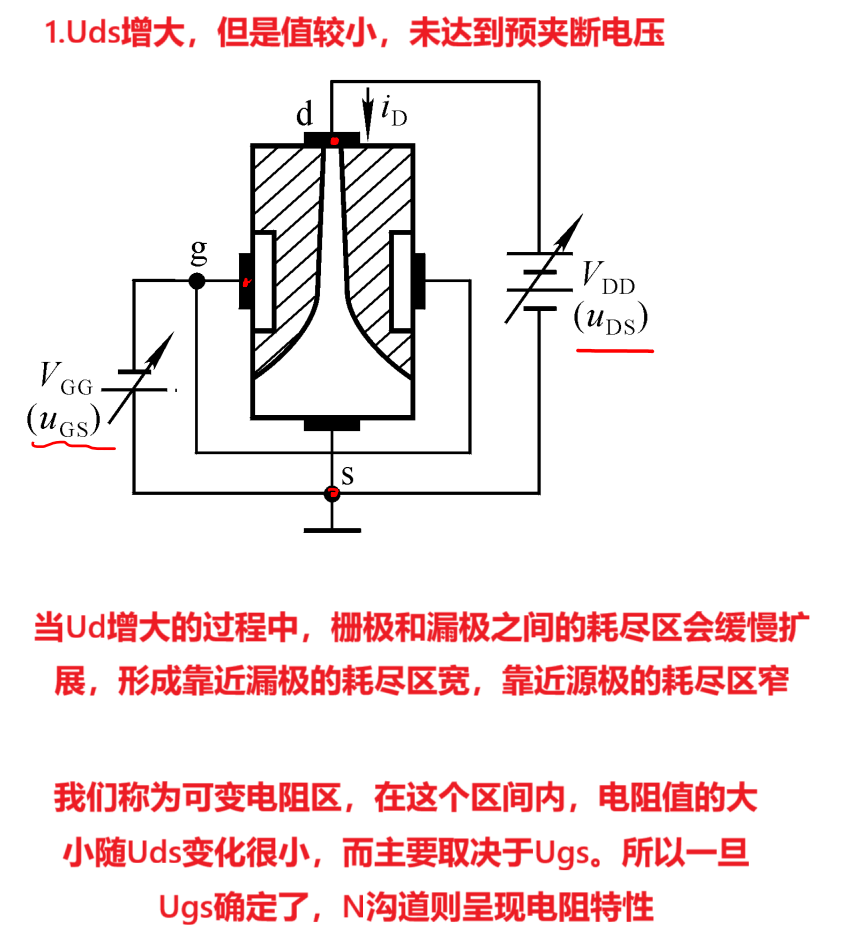

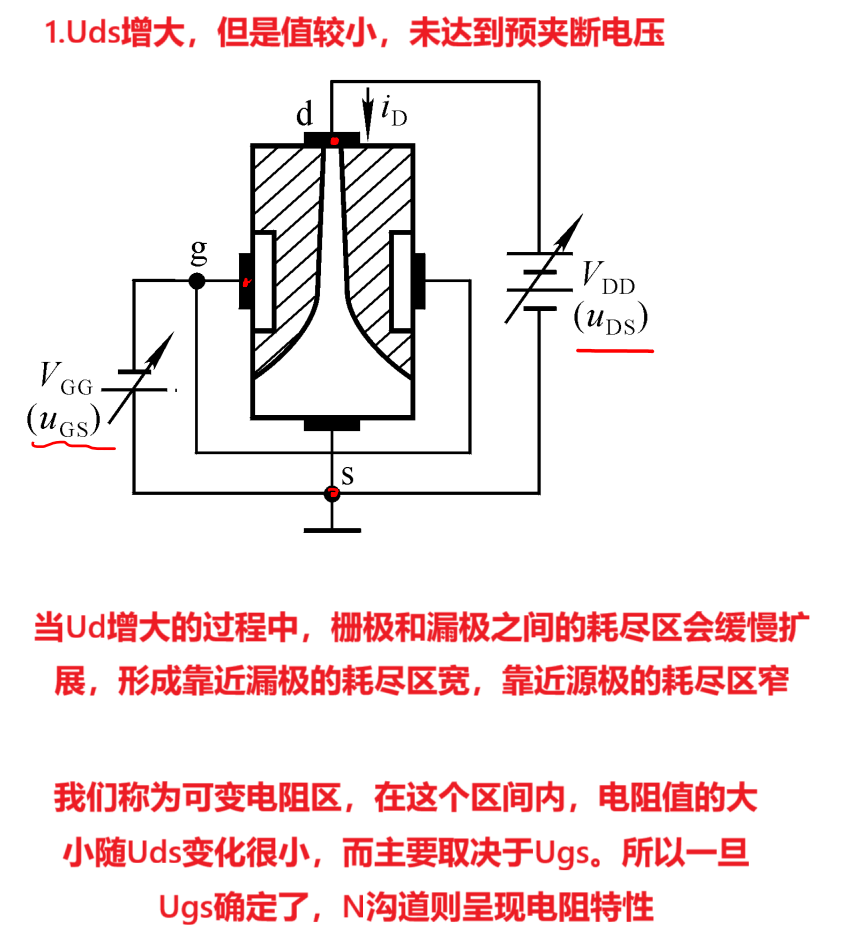

JFET 的核心是通过栅源电压(VGS)控制漏极电流(ID) ,关键在于 “反向偏置的 PN 结耗尽层宽度变化”,具体过程如下(以 N 沟道 JFET 为例):

- 初始状态:当 VGS=0(栅极与源极短接)时,两个 PN 结的耗尽层较窄,导电沟道较宽,此时若在漏极和源极之间加正向电压(VDS>0),N 沟道中的自由电子会从源极向漏极移动,形成漏极电流 ID(方向与电子运动方向相反);

- 控制过程:当加反向栅源电压(VGS<0,因为 N 沟道 JFET 的栅极是 P 型,源极是 N 型,反向偏置可避免 PN 结正向导通)时,反向电压会使 PN 结的耗尽层变宽,“挤压” 中间的导电沟道,导致沟道变窄、电阻增大,漏极电流 ID 减小;

- 夹断状态:当 VGS 的反向电压增大到某一值(称为 “夹断电压 VGS (off)”)时,两侧的耗尽层完全 “合拢”,导电沟道被彻底阻断,ID≈0,此时 JFET 处于 “截止” 状态。

简单理解:JFET 的导电沟道像一根 “水管”,耗尽层像水管壁,VGS 就像 “挤压水管的力”—— 力越大(VGS 反向电压越大),水管越细(沟道越窄),水流(ID)越小,直到水管被捏断(夹断),水流停止。

我们先只考虑栅极和源极之间的电压,让漏极、源极短接:

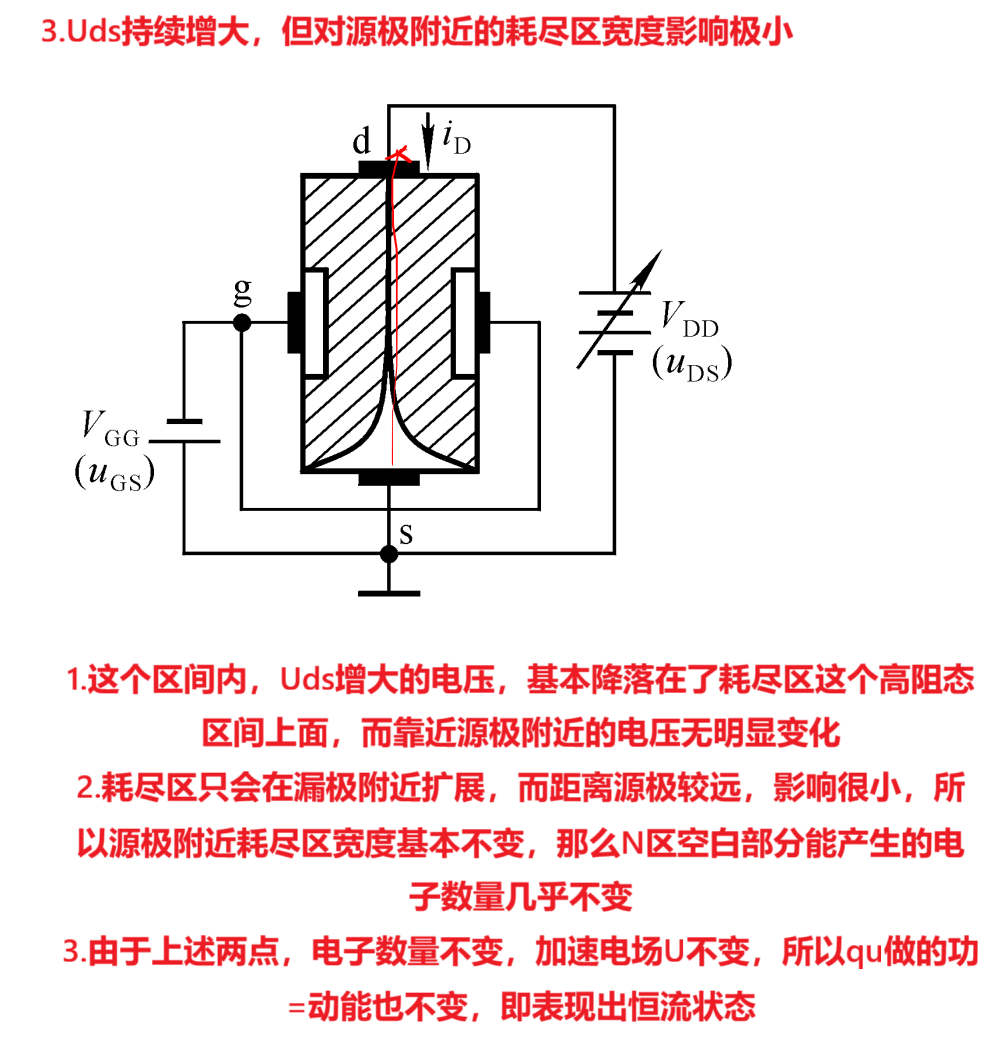

然后再来看看在Ugs固定的情况下,增大Uds会产生什么样的变化:

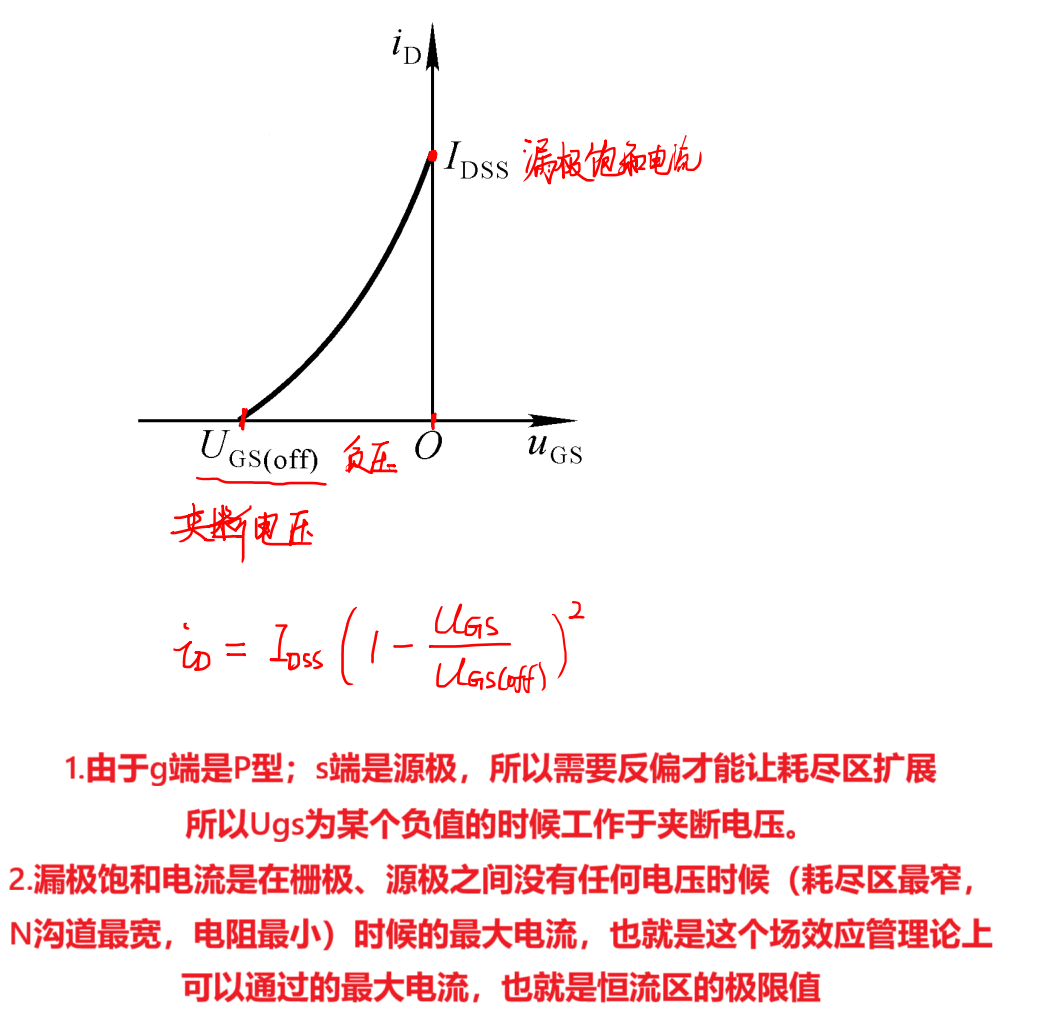

(3)特性曲线

1.转移特性

2.输出特性

(4)优点与缺点

- 优点:结构简单、成本低、输入电阻高(比普通三极管高 10³~10⁶倍)、噪声小;

- 缺点:栅源电压不能正向偏置(否则 PN 结导通,输入电阻骤降)、开关速度较慢、电流容量较小;

- 典型应用:小信号放大电路(如收音机前置放大)、恒流源电路、低噪声传感器信号处理电路。

三、绝缘栅型场效应管:MOS管---主流应用

绝缘栅型场效应管(MOS 管)是目前电子电路中最常用的场效应管,核心改进是 “栅极与沟道之间加绝缘层”,解决了 JFET 不能正向偏置的问题,且开关速度快、集成度高,是芯片、电源、电机控制的核心器件。

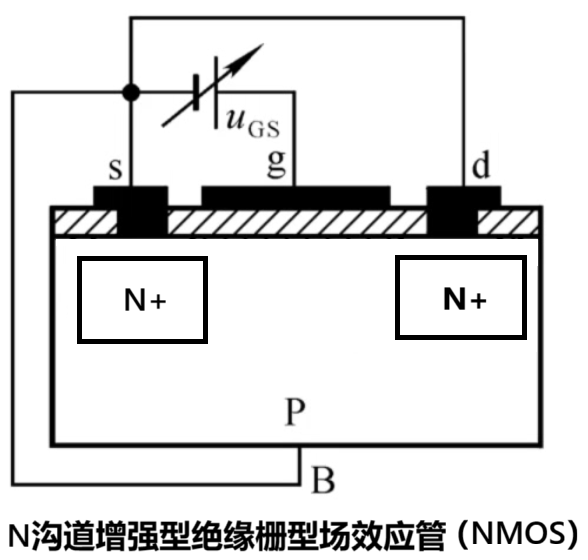

(1)基本结构:绝缘层 + 导电沟道

MOS 管的结构核心是 “绝缘层隔离栅极与沟道”,具体如下(以 N 沟道 MOS 管为例):

- 衬底:通常是 P 型半导体(也有 N 型衬底);

- 绝缘层:在衬底表面生长一层极薄的氧化硅(SiO₂),厚度仅几十到几百埃(1 埃 = 10⁻¹⁰米),起绝缘作用;

- 栅极:在绝缘层表面蒸镀一层金属(如铝),形成栅极(G),因绝缘层隔离,栅极无电流通过;

- 源极与漏极:在衬底上绝缘层两侧,通过扩散工艺制作两个高浓度 N 型半导体区,分别引出源极(S)和漏极(D);

- 导电沟道:源极和漏极之间的区域,需通过栅源电压(VGS)控制是否形成及宽度(与 JFET 不同,MOS 管可 “无沟道” 初始状态)。

根据 “是否需要 VGS 形成沟道”,MOS 管分为增强型(Enhancement Mode) 和耗尽型(Depletion Mode) ,每种类型又分 N 沟道和 P 沟道,其中N 沟道增强型 MOS 管(NMOS) 是新手最需掌握的主流类型。

图中的N+表示这里N型半导体的浓度很高。

(2)工作原理:电场 “感应” 沟道控电流

MOS 管的核心是通过栅源电压产生的电场感应出导电沟道,进而控制漏极电流,以下分 “增强型” 和 “耗尽型” 讲解(均以 N 沟道为例):

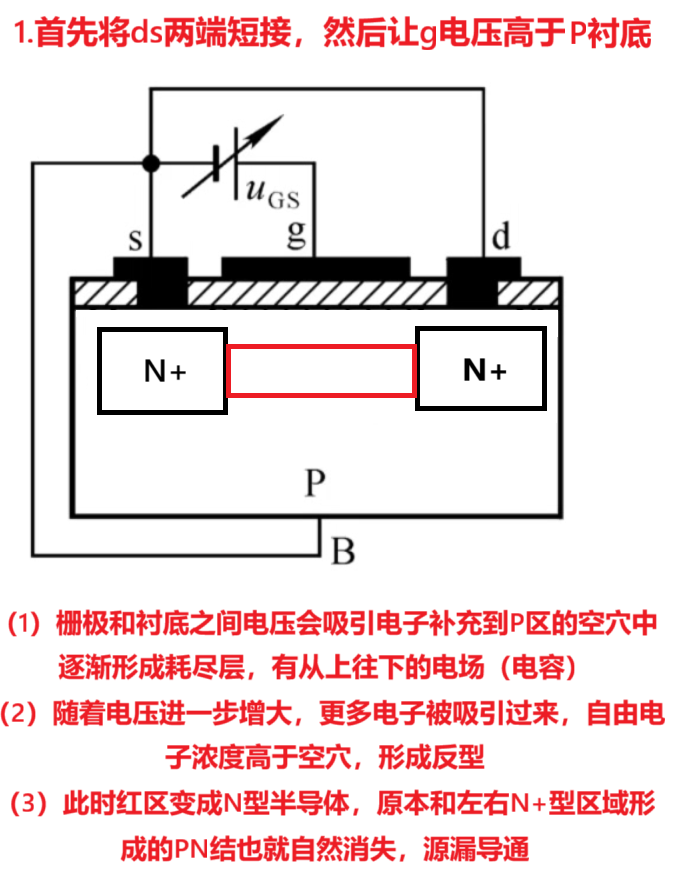

(1)N 沟道增强型 MOS 管(最常用)

- 初始状态:当 VGS=0 时,源极(N 型)和漏极(N 型)之间是 P 型衬底,相当于两个反向串联的 PN 结(N-P-N),无导电沟道,此时即使加 VDS>0,ID≈0(截止状态);

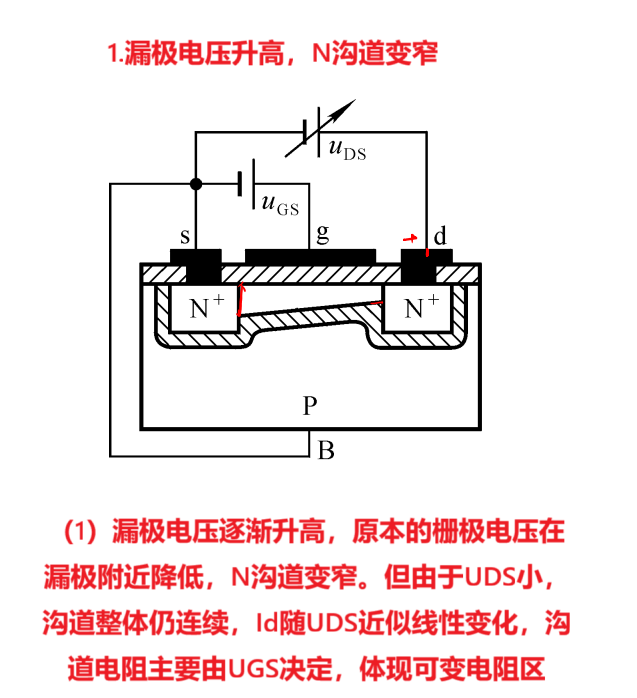

- 沟道形成:当加正向栅源电压(VGS>0)时,栅极金属层带正电,会通过绝缘层感应衬底中的自由电子(N 型载流子)向衬底表面聚集,当 VGS 增大到某一值(“开启电压 VGS (th)”)时,衬底表面的电子浓度超过空穴浓度,形成一层 “N 型导电沟道”(连接源极和漏极);

- 电流控制:沟道形成后,加 VDS>0,电子从源极经沟道流向漏极,形成 ID;VGS 越大,电场越强,感应的电子越多,沟道越宽、电阻越小,ID 越大(“电压控制电流” 的体现)。

简单理解:增强型 MOS 管像 “没有水管的水龙头”,VGS(正向电压)相当于 “打开水龙头的力”—— 力足够大(超过 VGS (th)),才会形成水管(沟道),水流(ID)随力的增大而增大。

先来看看源漏短接时候的分析:

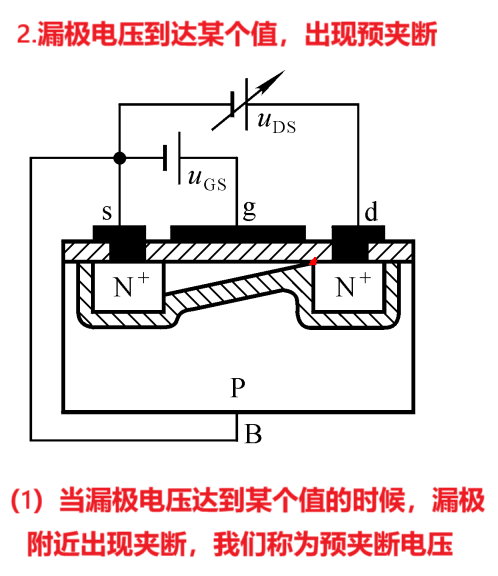

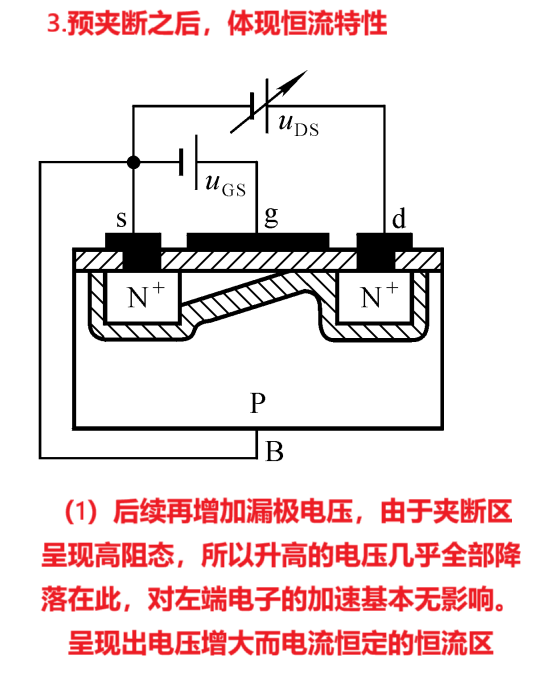

然后看看漏极电压不断升高的情况:

(2)N 沟道耗尽型 MOS 管

- 初始状态:与增强型不同,耗尽型 MOS 管在制造时,会在源漏之间的衬底表面预先形成一层 N 型导电沟道(无需 VGS 即可存在),因此 VGS=0 时,加 VDS>0 就能产生 ID;

- 电流控制:当 VGS>0(正向电压)时,电场会吸引更多电子到沟道,沟道变宽,ID 增大;当 VGS<0(反向电压)时,电场会排斥沟道中的电子,沟道变窄,ID 减小;当 VGS 负到 “夹断电压 VGS (off)” 时,沟道被耗尽层阻断,ID≈0。

耗尽型 MOS 管像 “自带水管的水龙头”——VGS 正向时 “开大水管”(ID 增大),反向时 “关小水管”(ID 减小),直到完全关断(夹断)。

耗尽型MOS管和增强型工作原理是一样的,只不过此时栅极的外接电压通过反接来控制N沟道的通断。

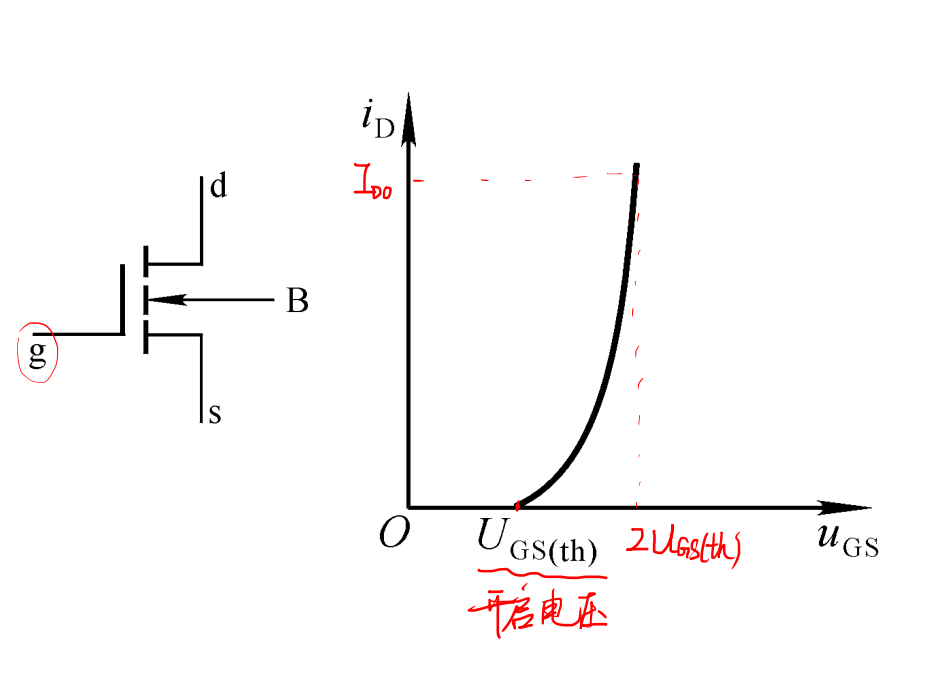

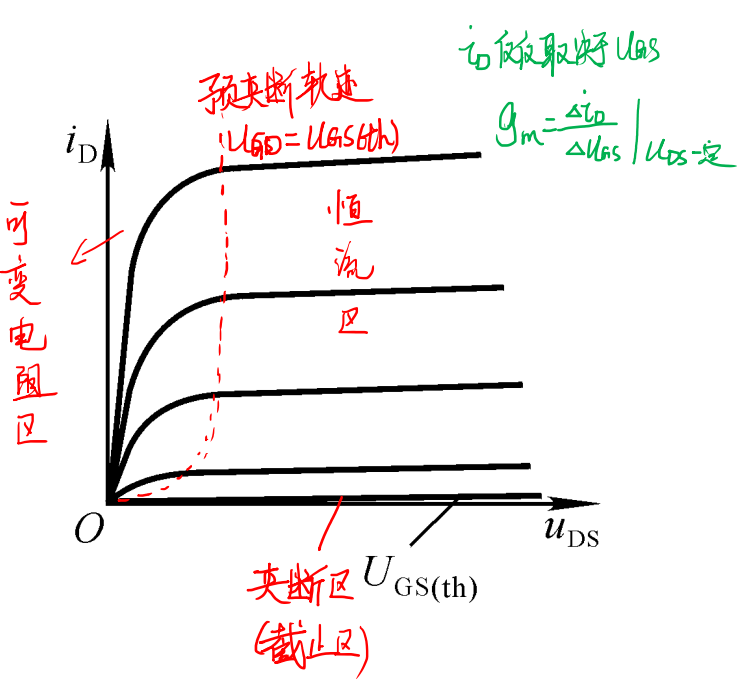

(3)特性曲线

这个与结型场效应管类似,不过多赘述,了解一下即可。

(4)优缺点与应用

- 优点:

- 输入电阻极高(因栅极绝缘,几乎无电流);

- 增强型 MOS 管可正向偏置,开关速度快(比 JFET 快 1~2 个数量级);

- 体积小、集成度高(可制作成 MOS 集成电路,如 CPU、单片机);

- 功率 MOS 管电流容量大,适合大电流场景;

- 缺点:

- 绝缘层极薄,易被静电击穿(需防静电处理);

- 高频特性略逊于部分三极管;

- 典型应用:

- 增强型 NMOS:数字电路(如 CPU、逻辑门)、开关电源(如手机充电器)、电机驱动(如无人机电机控制);

- 耗尽型 MOS 管:高频放大电路、恒流源电路(因可双向控制电流);

- PMOS(P 沟道 MOS 管):常与 NMOS 搭配组成 “互补 MOS 电路(CMOS)”,用于低功耗数字电路。

)

![U8g2库为XFP1116-07AY(128x64 OLED)实现菜单功能[ep:esp8266]](http://pic.xiahunao.cn/U8g2库为XFP1116-07AY(128x64 OLED)实现菜单功能[ep:esp8266])