你是否总在为足部酸痛、膝盖不适或腰背僵硬烦恼?穿了昂贵的缓震跑鞋,用了定制矫形器,问题却反复出现?今天,我们要颠覆一个流传百年的“常识”——脚不是脆弱的“需要被保护的对象”,而是被错误的设计“惯坏的受害者”。

百年误区:脚"弱"需要"人工支撑"?现实数据打了脸

过去100年,医学界和制鞋业普遍认为:人类的脚天生“虚弱”,无法应对日常活动(尤其是高强度运动)产生的步态压力和震动,必须通过鞋类、鞋垫或矫形器“人工支撑”或“缓冲”来保护。于是,我们有了厚底跑鞋、记忆棉鞋垫、足弓支撑器……。

但这些“保护”真的有效吗?

现实数据狠狠扇了我们一巴掌:全球97%的习惯性穿鞋人群正受足部相关疼痛或病理困扰,如足底筋膜炎、拇外翻、膝盖退行性病变。

更讽刺的是,多项研究证实:鞋类的使用与足部问题直接相关——某些情况下,鞋子甚至是“问题制造者”。

为什么会这样?我们的脚,真的天生“弱不禁风”吗?

你的脚,本是“超级系统”:被错误设“惯坏”的受害者

要理解穿鞋为何伤脚,首先得明白脚的“超能力”——它自带一套精密的“神经肌肉骨骼系统”,堪称人体的“工程奇迹”。

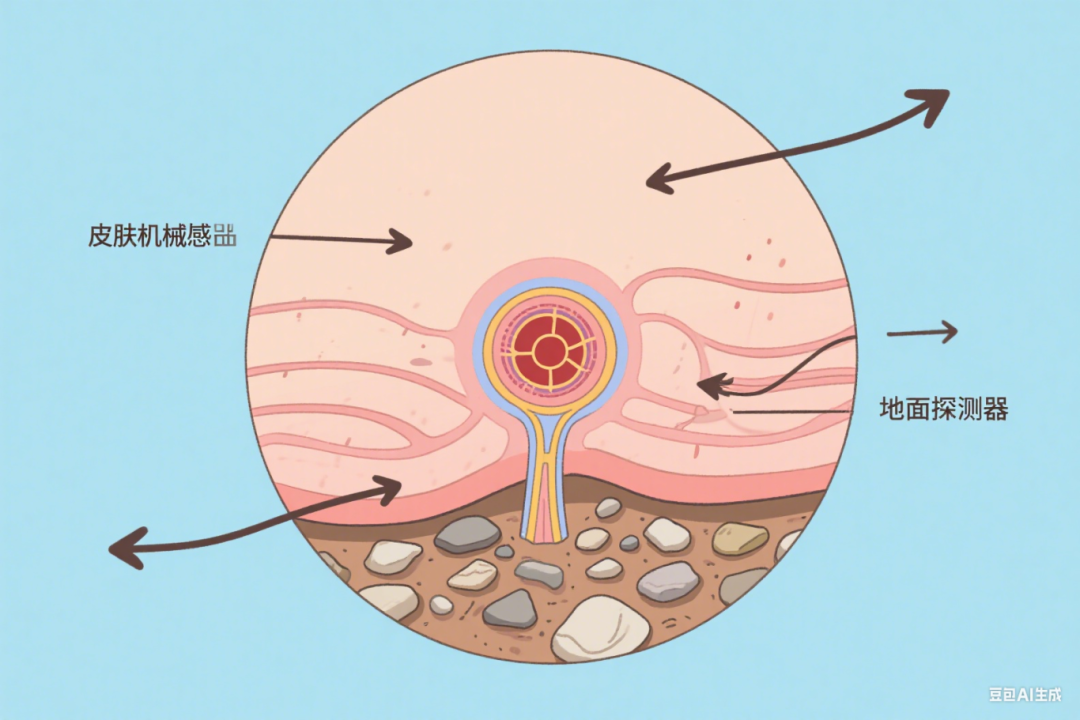

这套系统由骨骼(骨与软骨)、肌肉(肌肉、韧带、筋膜)、中枢神经系统(皮肤机械感受器、伤害感受器、本体感受系统、运动神经元、前庭系统、视觉系统、大脑及反射机制)协同工作。

简单来说:

皮肤机械感受器:像“地面探测器”,感知地形纹理、压力变化,触发保护性反射,比如踩到石子时瞬间调整肌肉;

本体感受系统:像“身体定位仪”,告诉大脑“脚的位置在哪”,协调下肢动作;

肌肉与韧带:像“动态支架”,通过收缩支撑足弓,分散压力;

中枢神经系统:像“总指挥官”,接收感觉信息后发送指令,形成“感知反应修正”的闭环。

更关键的是,这套系统具有可塑性:中枢神经系统能立即适应新环境,肌肉系统的适应在一两天内就能观察到,骨骼系统的适应也只需一到两周。对于几乎所有人(除了严重遗传畸形或不可逆创伤者),都存在一个“最佳点”——功能使用期间的适度压力能增强结构能力,这就是“健康应激”。

传统鞋类的问题在于,它们用柔软的缓冲材料(如EVA泡沫、凝胶)和刚性支撑(如足弓垫)切断了这套系统的“训练”。当脚被人工支撑或缓冲时,感受器接收不到地形的细微变化(比如草地与水泥地的区别),肌肉失去了动态调整的机会,神经肌肉系统逐渐“失灵”——就像总用同一只手举重物,这只手会越来越弱,还可能受伤。

结果就是脚越来越“笨”,下肢、臀部和背部的肌肉被迫“代偿”,最终演变成慢性疼痛或结构性损伤,如膝盖内扣、腰椎压力增大等。

赤脚:才是脚的“最佳打开方式”

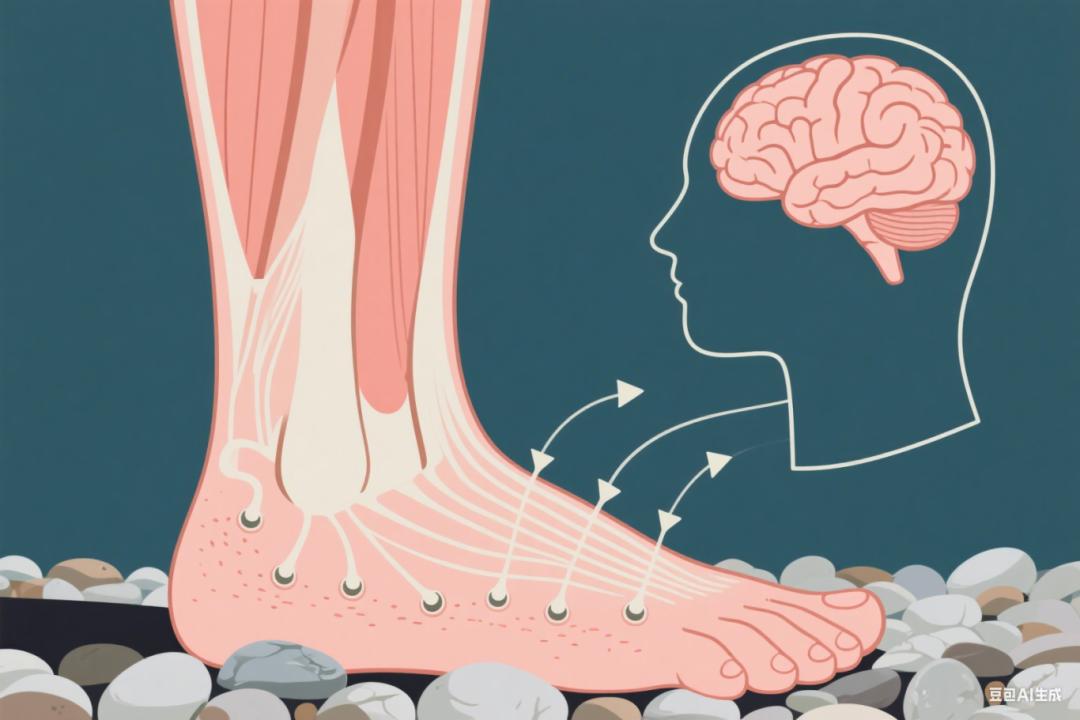

当人习惯性地在自然地形上赤脚行走或跑步时,这套“超级系统”才会真正“活”过来。

每一步,脚底都会收集地形的“情报”:角度、纹理、软硬……这些信息通过皮肤感受器传递给大脑,触发整个下肢的保护性反射——肌肉会根据地形和活动水平自动调整,确保力量被安全分散。此时,脚底的跖骨头和脚跟(主要承重区)会因地形变化承受不同强度的压力,激活足弓的“绞盘效应”(肌肉动态调整足弓高度),形成稳定的支撑平台。

传统鞋类的“四宗罪”:越保护,越脆弱

传统鞋类、鞋垫和矫正装置,正从四个维度摧毁脚的自然能力:

1.过度缓冲:切断“警报系统”

聚氨酯泡沫、EVA泡沫等材料看似“柔软护脚”,实则是“感觉杀手”。当脚底受力时,这些材料会压缩变形,将压力扩散到更大的区域,导致下肢神经肌肉系统接收不到“变化刺激”(比如踩到小石子时的细微震动)。失去警报的脚,就像失去雷达的飞机,无法及时调整肌肉,最终变得机械不稳定。

2.限制运动:给脚戴“枷锁”

浅趾盒的鞋面构造、足弓区域的硬支撑,会限制圆顶状足弓顶点的动态升高(类似“给弹簧上枷锁”)。脚趾无法自然抓地,足弓肌肉萎缩,关节僵硬——这正是拇外翻、足底筋膜炎的常见诱因。

3.人工支撑:制造“依赖症”

足弓支撑器或矫形器虽能暂时缓解不适,但会让足底承受力的面积更大,感觉刺激更少变化。长期使用,脚会像被“抱大的孩子”,逐渐失去自身支撑能力,越来越依赖外部辅助,甚至导致肌肉萎缩、关节僵硬。

4.刚性部件:抑制“动态本能”

刚性中底、外底会隔离脚底与地形的接触,让脚无法感知地面的起伏(比如上坡时的倾斜度)。这相当于剥夺了脚的“动态力管理”能力——原本可以靠肌肉调整的力,现在全靠关节硬扛,最终引发膝盖、腰椎的代偿性损伤。

给脚“重新上课”,需要一双“聪明”的鞋

适应不良的神经肌肉骨骼功能,是可以逆转的——停止“错误保护”,用科学的刺激唤醒脚的本能。

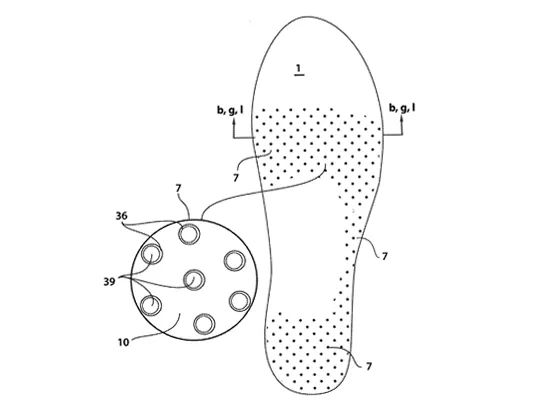

目前,一项创新设计正在重新定义“保护”的含义:它通过分区域变刺激鞋底系统,模拟自然地形的随机挑战,激活脚的神经肌肉反射。

(图源于公开专利文献)

这套系统的核心是“多层动态刺激结构”:

主承重区(前脚掌+脚跟):采用高弹性泡沫+随机分布的微孔(直径15mm),当脚踩上去时,压力集中在微孔周围,触发强烈的初始刺激;若压力增大,下方的“突起层”(类似小圆顶)会被压到,产生更局部、更强烈的二级刺激,确保肌肉“动起来”。

次承重区(脚外侧):采用中等弹性材料,提供中等强度的随机刺激,模拟走不平路面时的细微压力变化。

足弓区(最敏感):采用低弹性材料+对称/不对称圆顶催化剂,仅产生微妙的“微按摩”,避免过度压迫敏感神经。

更关键的是,这些刺激是动态变化的——每一层的材料弹性、孔隙大小、突起形状都经过计算,确保每一步的刺激位置、强度都略有不同(比如左脚前掌偏左1mm,右脚偏右0.5mm)。就像在自然地形上行走,脚的感受器始终处于“活跃学习”状态,神经肌肉系统被重新训练,逐步恢复“健康耐受力”。

为了让用户无需更换所有鞋子,这款装置设计了可替换鞋垫/中底模块——用户可以直接将它塞进现有的运动鞋、休闲鞋甚至皮鞋里(类似“鞋垫+中底”的组合)。这意味着用户不用为了“健康鞋”放弃喜欢的鞋型,只需购买模块,而非整双新鞋,而且从日常通勤到专业运动鞋都能用。

结语:脚需要的不是"保护",是"成长"

从赤脚奔跑的祖先,到穿鞋的现代人,我们的脚从未改变——改变的是我们对它的认知。

穿鞋不是错,错的是“过度保护”的设计逻辑。当我们给脚一个“可挑战”的环境(如赤脚行走、选择分区域刺激的鞋类),它自会展现出惊人的适应力;当我们用“人工支撑”替代自然训练,它只会越来越脆弱。

或许,是时候重新审视我们与鞋子的关系了。给脚一个机会,让它在合适的环境中“重新上课”,那些困扰已久的足部问题,终将离你而去。毕竟,最强大的保护,从来不是替你扛住所有压力,而是让你有能力自己扛住。

如你对此产品感兴趣,可以关注老贾专利烩发送“黑科技”,即可免费获取相关技术细节。

关注老贾专利烩,每天给你拆一个「能把脑洞变成现实」的硬核科技创意!下期还想看哪些科技产品,欢迎评论区留言。

:ようなN)

)

)

219. 存在重复元素 II (哈希表))