今天小编整理分享的是 全国4500多个地震灾害点位数据(2021.2-2025.8)。

概况

数据概况

全国4500多个地震灾害点位数据(2021.2-2025.8)

地质灾害点位数据-地震!

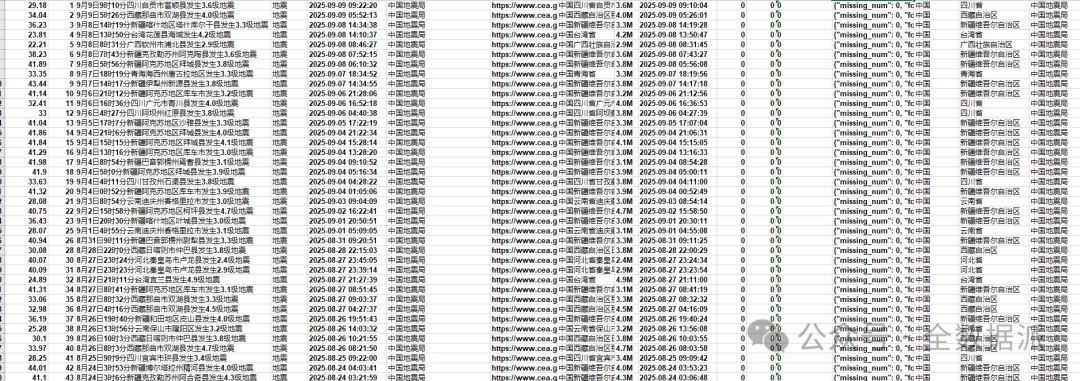

数据含发生时间、地点、经纬坐标、灾害规模等。数据为shp格式和excel表格。数据整理自国家地震局。坐标系为WGS84坐标。详情图请看上面图片。请自行斟酌使用。

其他概况

地震是怎么产生的?我们是怎么监测到地震?

地震的产生源于地球内部的能量释放,而监测则依赖于对地壳振动及相关物理变化的精准捕捉。

一、地震是怎么产生的?

地震的本质是地球内部能量通过地壳振动向外释放的过程,核心与地球的圈层结构、板块运动及断层活动密切相关,具体可分为“根本原因”和“直接触发”两个层面:

1.根本原因:地球内部的“动力引擎”——地幔对流

地球从外到内分为地壳、地幔、地核三层:

地壳是最外层的“薄壳”(平均厚度约17公里,大陆地壳厚、海洋地壳薄),且并非完整一块,而是被分割成多个巨大的“刚性板块”(即板块构造理论中的六大板块:欧亚板块、太平洋板块、美洲板块、非洲板块、印度洋板块、南极洲板块,及若干小板块);

地幔(地壳下方,厚度约2900公里)的上部存在“软流层”(温度约1300-1600℃,岩石呈半熔融状态,具有流动性)。

由于地核的高温加热,软流层会发生地幔对流(热物质上升、冷物质下沉的循环运动),如同“传送带”一般,带动上方的地壳板块缓慢运动(速度约每年几毫米到十几厘米,与指甲生长速度相当)。

2.直接触发:板块运动引发的“地壳破裂”

板块的运动方向不同(碰撞、挤压、张裂、错动),会在板块边界或内部产生巨大的应力,当应力超过地壳岩石的“承受极限”时,岩石会突然破裂、错动,原本积累的弹性势能瞬间释放,以“地震波”(类似声波的弹性波)的形式向四周传播,导致地面振动——这就是地震。

根据触发位置的不同,地震主要分为两类:

板块边界地震:约占全球地震总数的90%,多为强震。

例:日本位于“太平洋板块向欧亚板块俯冲”的边界(俯冲带),板块挤压导致岩石频繁破裂,因此是全球地震最活跃的区域之一;东非大裂谷则是“非洲板块内部张裂”区域,张裂作用引发中小地震。

板块内部地震:约占10%,多与板块内部的“断层”(历史上破裂过的岩石带)复活有关。

例:中国华北地区的地震(如唐山地震),源于欧亚板块内部的“郯庐断裂带”等断层在区域应力作用下的再次活动。

二、我们是怎么监测到地震的?

地震监测的核心是“捕捉地震波及地壳的微小变化”,依赖于专业仪器、监测网络和多维度物理参数分析,具体可分为“核心仪器”“监测网络”“辅助手段”三部分:

1.核心仪器:地震波的“捕捉器”——地震仪

地震仪是监测地震的基础设备,主要功能是记录地面的振动(即地震波),核心结构包括:

拾震器:由“惯性质量”(如重锤)、弹簧和底座组成。当地面振动时,底座随地面运动,而惯性质量因“惯性”保持不动,两者的相对位移会被转化为电信号;

记录系统:将电信号放大并记录为“地震图”(一条随时间变化的波形曲线)——地震图中不同的波峰、波谷,对应不同类型的地震波(纵波P波、横波S波、面波L波),是分析地震的关键依据。

现代地震仪已从传统的机械记录(如笔绘地震图)升级为数字化地震仪,精度可达记录纳米级的地面位移,能捕捉到远在数千公里外的小震。

2.监测网络:地震的“全方位雷达”

单一地震仪无法精准定位震中、计算震级,因此需要构建“地震监测台网”,形成覆盖全球、区域或局部的监测体系:

全球地震台网(GSN):由约150个分布在全球的地震台组成,主要监测7级以上的全球强震,通过多个台站记录的地震波到达时间,计算震中位置(经纬度)、震源深度和震级;

区域地震台网:覆盖特定国家或地区(如中国地震台网),由数百至上千个台站组成,可监测3-7级的区域地震,部分密集台网(如四川、云南等地震活跃区)能捕捉到2级以下的微小地震;

局部地震台网:针对活动断层(如龙门山断层)或火山区域布设,台站间距仅几公里,用于监测断层的微小活动(如“微震”),为地震研究和预警提供数据。

3.辅助监测:捕捉地壳的“前兆变化”

除了直接监测地震波,科学家还会通过其他物理参数,监测地壳在地震前的微小变化,这些变化被称为“地震前兆”,主要包括:

地壳形变监测:

用GPS定位:通过分布在地表的GPS观测站,实时测量地壳的水平或垂直位移(精度达毫米级),若某区域GPS站出现异常位移(如断层两侧持续靠近或远离),可能预示应力积累;

用InSAR(合成孔径雷达干涉测量):通过卫星雷达图像对比,生成地表的“形变图”,可发现断层上方地表的微小隆起或凹陷(如2008年汶川地震前,龙门山断层附近曾出现厘米级的形变);

重力与地磁监测:地壳岩石的密度、磁性会随应力变化而改变,通过地面重力仪、地磁仪可监测到重力场、地磁场的异常波动;

地下流体监测:断层活动可能导致地下水位、水温或气体(如氢气、二氧化碳)含量变化,通过监测水井、温泉的流体参数,可捕捉到潜在的地震前兆(如某些地震前,井水会突然上升或浑浊)。

总结

地震产生:地幔对流带动板块运动,板块边界或内部的应力超过岩石极限,引发岩石破裂、能量释放,形成地震;

地震监测:以“地震仪+监测网络”为核心,直接捕捉地震波并定位震源,同时通过地壳形变、重力、地下流体等辅助手段,监测地壳的前兆变化,为地震预警、研究和防灾减灾提供支撑。

)

——Mysql逻辑架构)

)