名词解释

走向:倾斜的层面与水平面的交线走向线,走向线两端延伸的方向即为走向;

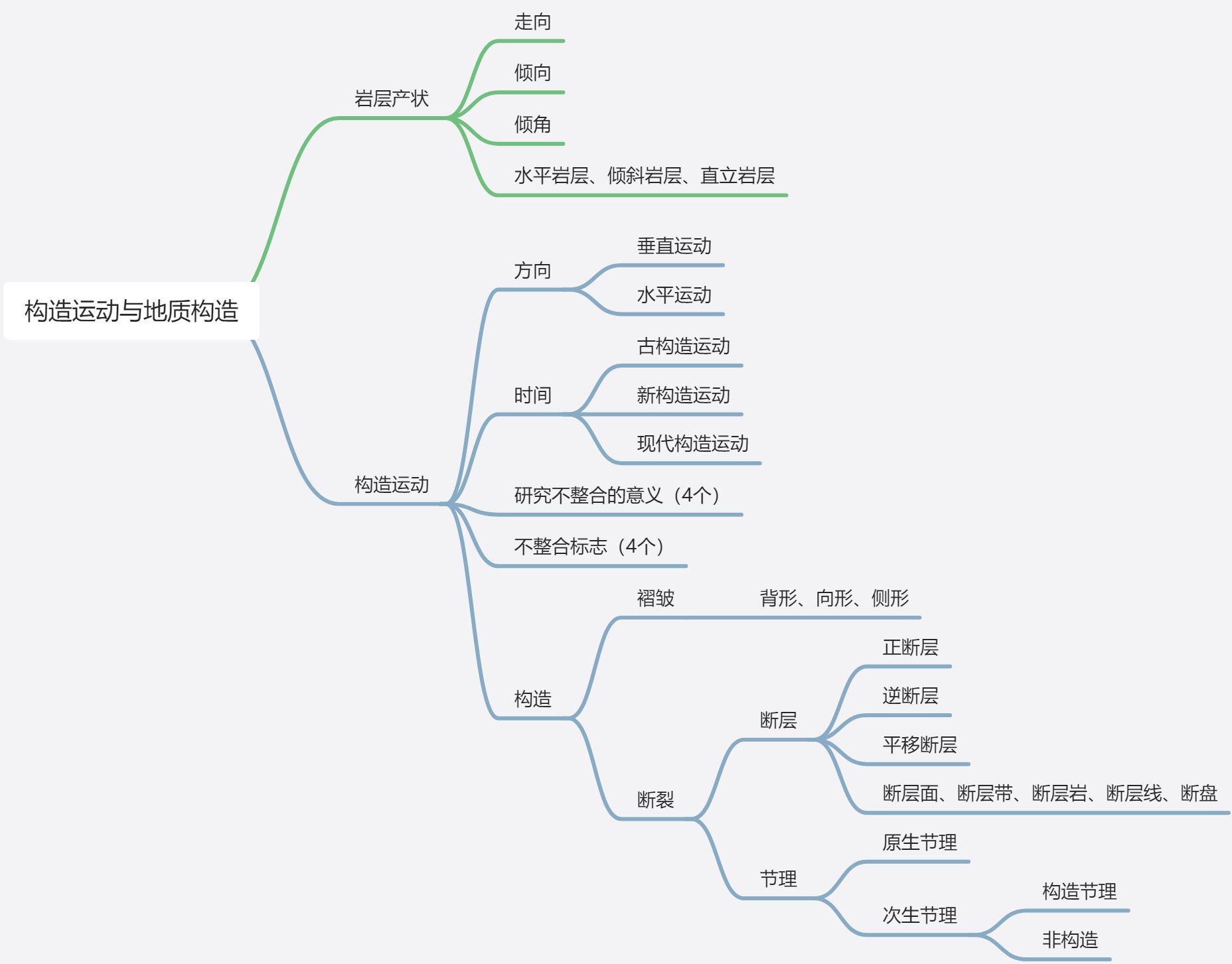

构造运动:由于地球内部动力引起的组成岩石圈物质的机械运动,也可称地壳运动或岩石圈运动;按方向分为垂直运动和水平运动,按时间分为古构造运动、新构造运动、现代构造运动;

平行不整合:上下两套地层产状基本平行,但二者之间有明显的沉积间断(即缺失了部分地层)。形成过程:地壳稳定下降、沉积→平稳上升、遭受剥蚀→平稳下降、沉积;

角度不整合:上下两套地层产状不平行, 且缺失了部分时代的地层, 接触界面与上覆地层平行,与下伏地层斜交。形成过程:地壳平稳下降、沉积→地壳强烈活动,发生褶皱、变质或岩浆活动→平稳上升、遭受剥蚀→平稳下降、沉积;

地质构造:组成地壳的岩石、岩层、岩体在构造运动的作用下发生的变形或变位的形迹;

褶皱:岩层的层面、变质岩的片理面 、岩体的流面等,在地质应力作用下所发生的连续弯曲现象;

背斜:岩层向上拱起,以老地层为对称中心;

向斜:以新地层为对称中心;

断层:岩石中规模较大破裂面、顺破裂面两侧岩石发生明显位移的断裂

正断层:

逆断层:

走向滑动断层:平移断层作用的应力是来自两旁的剪切力作用,其两盘顺断层面走向相对移动,而无上下垂直移动;

简答题

古构造运动及其表现:

古近纪(老第三纪)及以前

表现:

岩相及地层厚度:地壳稳定一定环境下形成的沉积物厚度有一极大值,岩层厚度较邻区同一岩层薄,上升幅度大甚至曾出露地表;

地层接触关系: 平行不整合:上下两套地层产状基本平行,但二者之间有明显的沉积间断(即缺失了部分地层)。形成过程:地壳稳定下降、沉积→平稳上升、遭受剥蚀→平稳下降、沉积; 角度不整合:上下两套地层产状不平行, 且缺失了部分时代的地层, 接触界面与上覆地层平行,与下伏地层斜交。形成过程:地壳平稳下降、沉积→地壳强烈活动,发生褶皱、变质或岩浆活动→平稳上升、遭受剥蚀→平稳下降、沉积。

地质构造:岩石无论多么坚硬,都会有一个可以弯曲、断裂或流动的极限点,当超过其弹性变形极限点时候,要么发生弯曲,要么破裂。褶皱+断裂

褶皱的基本类型和要素:

岩层的层面、变质岩的片理面 、岩体的流面等,在地质应力作用下所发生的连续弯曲现象。通常我们把岩层的连续弯曲称为褶皱;

岩层的新老关系已知时,分为两种:背斜与向斜,其中背斜以老地 层为对称中心,向斜以新地层为对称中心。岩层的新老关系不明时分为三种:背形、向形与侧形(右)。其中背形向上隆起,向形向下隆起,侧形中部向侧面弯曲。

1)核部 褶皱弯曲的中心部位。背斜核部地层最老,向斜核部地层最新。 对同一褶皱而言,随着出露高度的不同,褶皱核部地层会发生相应的变化; (定角大小:平缓、开阔、中常、紧闭、等斜)

2)翼部 褶皱核部两侧的部位。对同一个褶皱而言,核部两侧的翼部地层以核部为中心镜相对称。当两褶皱(背斜、向斜)相邻时,两核部之间翼部为共同部分;

3)转折端 指褶皱面从一翼过渡到另一翼的弯曲部分。(圆弧褶皱、尖棱褶皱、箱型褶皱)

4)枢纽 指单一褶皱面最大弯曲点的连线。枢纽在空间上可以是直线、曲线或折线,枢纽产状可以水平、倾斜也可以是直立。(水平褶皱、倾伏褶皱、直竖褶皱、波状褶皱)

5)轴面 由各相邻褶皱面的枢纽所连成的面。轴面可以是平面、曲面;空间上可以垂直、倾斜、水平的。(直立、斜歪、倒转、平卧、翻转)

形成存在五种模式:纵弯褶皱作用(岩层在顺层挤压力作用下,岩层内部由微起伏转变成主波长,控制褶皱形态)、横弯褶皱作用(岩层受到垂直与岩层层面方向的外力作用而发生的褶皱)、底辟褶皱作用、柔流褶皱作用和剪切褶皱作用

断层的几何要素和基本类型:

岩石中规模较大破裂面、顺破裂面两侧岩石发生明显位移的断裂,具有层次性,规模有大有小,对成矿及工程稳定性影响明显;

断层面(岩石被断开并沿之滑动的破裂面。该面可以水平的、直立的、倾斜的;可以平直的、弯曲的,也可以波状起伏的)、断层带(大的断层不是一个简单的面,而是由一系列破裂面或次级断层组成的带)、断层岩(断层带中被揉碎的岩石岩块、岩片及角砾)、断层线(断层在地表的出露线)、断盘(断层面两侧沿断层面发生位移的岩块);

正断层,逆断层(高角度逆断层:断面倾角在45度以上。低角度逆断层:断面倾角小于45度,逆冲断层:位移量很大的低角度逆断层,倾角在30度左右),走向平移断层,斜向滑动断层;

地垒、地堑;

褶皱和断层的基本组合类型:

复背斜和复向斜:两翼被一系列次级褶皱复杂化的大型褶皱构造;中央部位次级褶皱的组成地层老于两次次级褶皱为复背斜,中央新于两侧则为复向斜;

隔挡式和隔槽式褶皱:一系列平行褶皱组成,背斜紧闭、向斜平缓开阔为隔挡式;

叠瓦式逆冲断层:断层走向与褶皱枢纽平行,底部往往具有倾角很小的底板逆冲断层;

阶梯状正断层:若干条产状基本一致的正断层组成;

地垒和地堑:

:Oracle 11g LISTAGG函数使用陷阱,缺失WITHIN子句解决方案)

)

)