怎么降低 AIGC 生成率?市面上那些号称 "AI 降重神器" 的工具真的有用吗?想和大家聊聊我的看法 ——人工修改生成内容,可能是目前最靠谱的办法。

一、AI 降重工具的实际效果

现在很多工具说能通过 AI 降低 AIGC 生成率,原理大多是替换同义词、调整句式或者拆分段落。听起来挺方便,但实际用起来可能会遇到一些麻烦:

比如有时候会改得意思变了,把专业术语换成不太准确的表达;或者把原本连贯的逻辑改得有点混乱,因果关系没那么清楚了。而且现在的检测系统越来越智能,能识别出 AI 生成内容的一些 "隐藏特征",比如语言的流畅度、用词习惯这些,所以单纯靠某一种 AI 工具改,很可能还是会被检测出来。

二、多模型生成:另一种可行思路

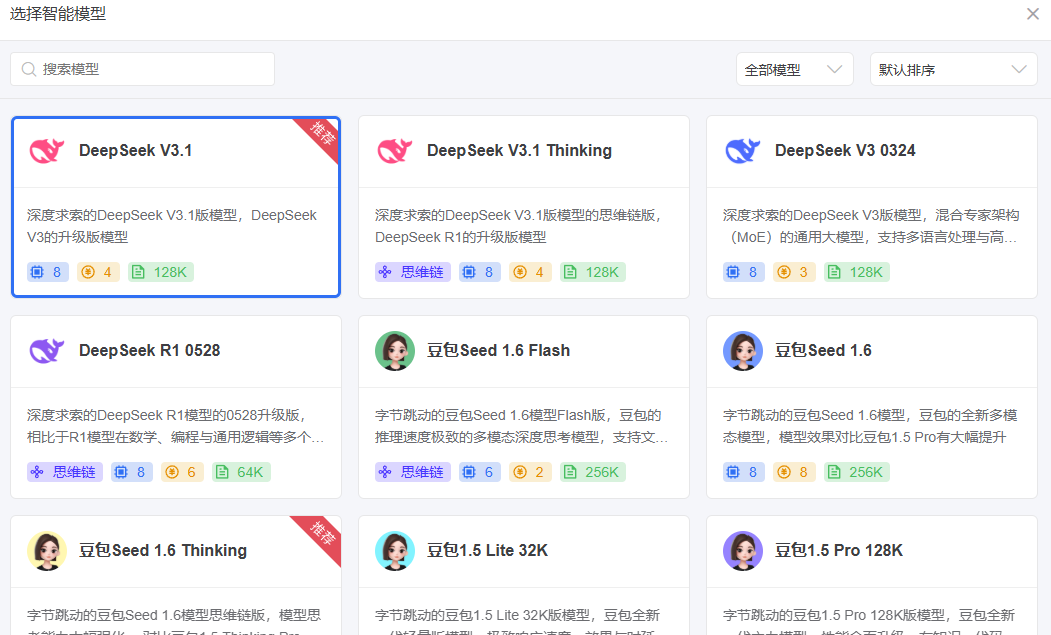

最近用到的MedPeer的科学对话工具,可能会有一些帮助,用不同 AI 模型生成内容,或许能降低被检测的概率。这个工具整合了 GPT-4、deepseek、PaLM 等多种顶尖模型,相当于手头有好几个不同风格的 "写手"。

举个例子,同一段话用GPT-4生成是一种表达方式,用deepseek可能会更严谨,PaLM说不定会加入一些跨领域的类比。检测系统主要抓单一模型的生成特征,要是内容混合了多个模型的风格,有一定概率不容易被认出是 AI 批量生产的。

三、人工修改的核心优势依然在

但即便用多模型生成,人工微调还是少不了。比如 AI 生成的句子有点生硬,自己改几个词让语气更自然;逻辑衔接不够顺,手动加两句过渡。就像炒菜,AI 帮你切好食材,最后调味还得自己来。

人类独有的经验感和个性化表达,比如加一句 "去年实验时我发现...",或者针对数据加一段自己的分析,这些都是 AI 替代不了的。检测系统对 "人情味" 很敏感,稍微加点自己的东西,效果就不一样。

四、实操建议:工具 + 人工组合更高效

- 先用多模型生成基础内容:比如用 MedPeer 的不同模型各生成一版,对比着选最接近自己思路的版本,减少从头写的压力。

- 重点段落人工深加工:结论、讨论这些体现个人观点的部分,一定要自己写,加入实验中的具体发现、数据背后的故事,让内容有 "真实感"。

- 最后用检测工具扫一遍:对着标红的高风险区域微调,比如把 AI 常用的 "综上所述" 换成 "结合实验现象来看",换个说法就能降低检测概率。

)

)

,文件名由连续的数字编号+连续的字母编号组成,并分离出文件名数字部分和英文部分)