目录

一、核心思想:一个形象的比喻

二、核心思想的具体拆解

步骤一:构建FP-tree(频繁模式树)

步骤二:从FP-tree中挖掘频繁项集

为什么这很高效?

三、总结

核心思想与优势

适用场景与缺点

四、例题

给定数据

第一步:第一次扫描数据库,找出频繁1项集及其支持度

第二步:第二次扫描数据库,构建FP-tree

第三步:挖掘FP-tree,寻找频繁项集

1. 以后缀 A 开始挖掘

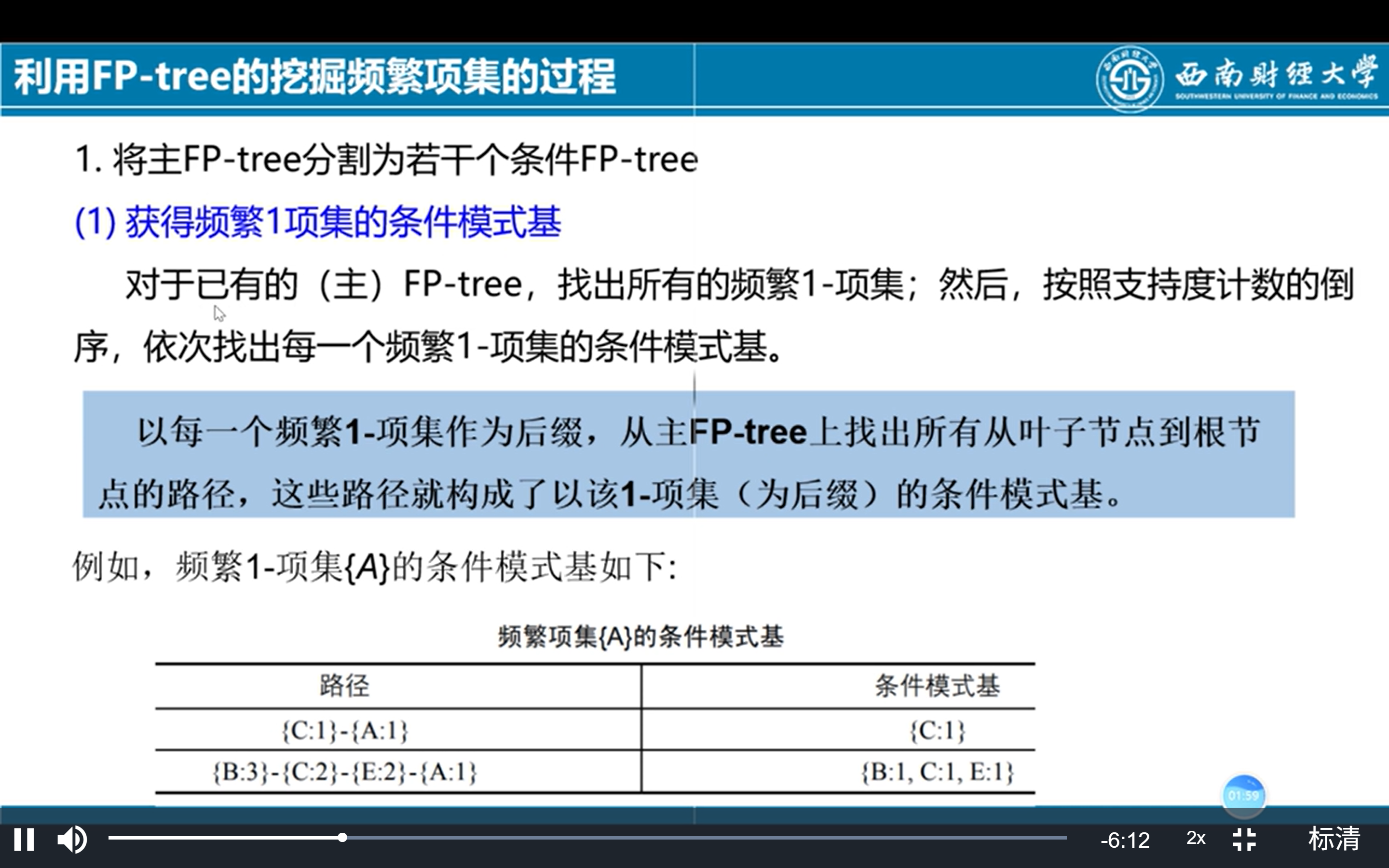

步骤 1: 寻找条件模式基 (Conditional Pattern Base)

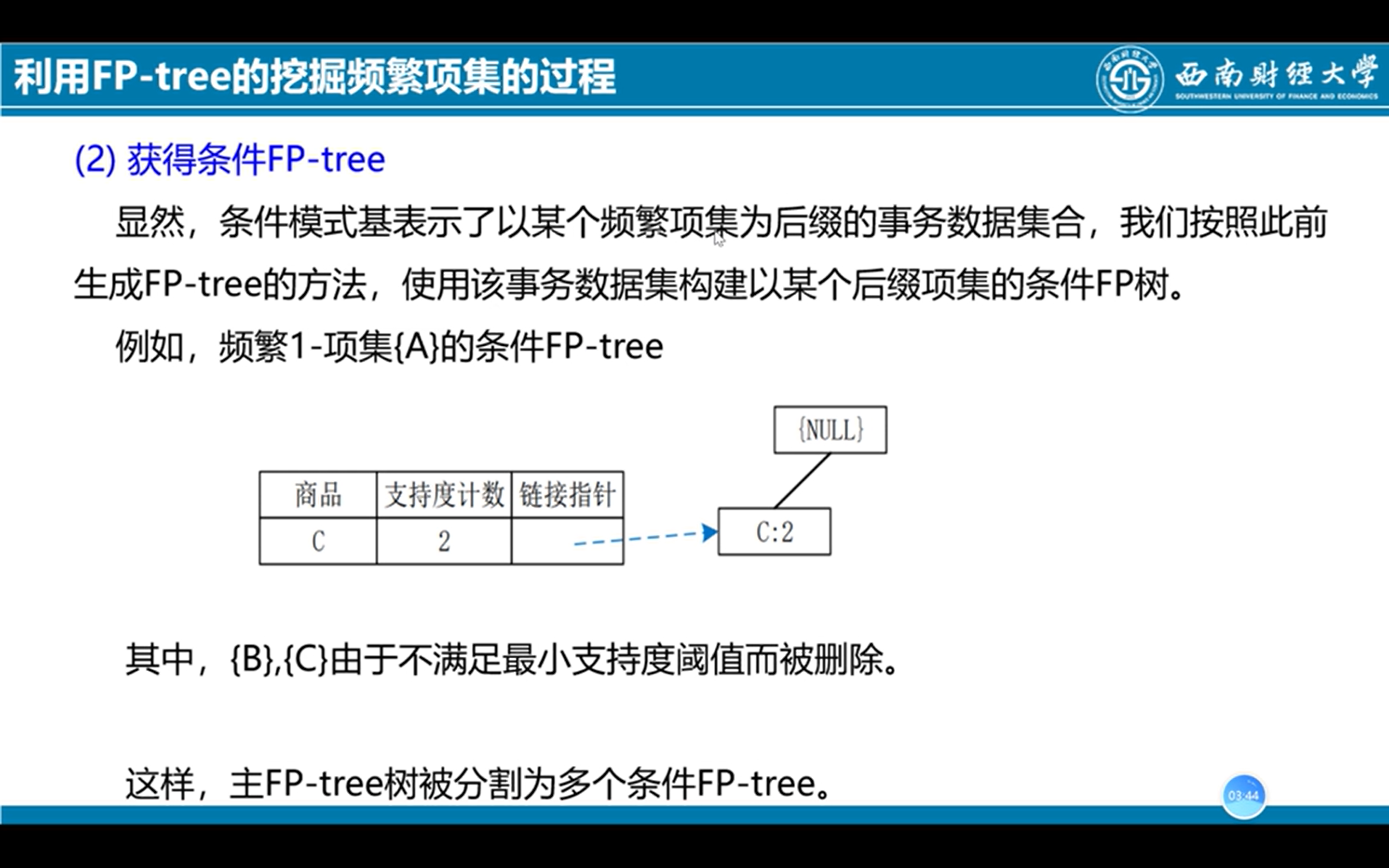

步骤 2: 构建条件FP-tree (Conditional FP-tree) for A

步骤 3: 挖掘条件FP-tree并生成频繁项集

2. 以后缀 E 开始挖掘

步骤 1: 寻找条件模式基 for E

步骤 2: 构建条件FP-tree for E

步骤 3: 挖掘条件FP-tree for E

3. 以后缀 C 开始挖掘

步骤 1: 寻找条件模式基 for C

步骤 2: 构建条件FP-tree for C

步骤 3: 挖掘条件FP-tree for C

4. 以后缀 B 开始挖掘

步骤 1: 寻找条件模式基 for B

步骤 2: 构建条件FP-tree for B

步骤 3: 挖掘条件FP-tree for B

第四步:汇总所有频繁项集

最终答案

参考:

Python数据挖掘实战:微课版 - 9.3 FP-growth算法 - 王磊 邱江涛 - 微信读书

19.FpGrowth算法介绍_哔哩哔哩_bilibili

9.2 利用FP-tree挖掘频繁项集的过程

FP-growth(Frequent Pattern Growth,频繁模式增长)算法是用于高效挖掘数据集中频繁项集的一种方法。它极大地改进了传统的Apriori算法,核心目标仍然是找出所有满足最小支持度阈值的项集。

其核心思想可以概括为:“分而治之” 和 “用空间换时间”。

一、核心思想:一个形象的比喻

想象一下,你要统计一图书馆里所有书籍的组合借阅情况(比如,同时被借阅的书籍组合)。

-

Apriori算法(传统方法):像一个笨拙的图书管理员。他需要反复穿梭于各个书架之间,每次只关心“2本书的组合”,统计完后再找“3本书的组合”,如此反复。这个过程会产生大量的“候选组合”,并且需要反复扫描整个借阅记录(数据库),非常耗时。

-

FP-growth算法(新方法):像一个聪明的图书管理员。他首先花一点时间,为整个图书馆建立了一个非常精巧的索引目录(FP-tree)。这个目录不仅记录了每本书被借阅的次数,还清晰地记录了哪些书经常被一起借阅。当你想查询任何书籍组合时,他无需再跑回书架,只需在这个浓缩的目录里进行查找和拼接,就能快速得到结果。

这个“精巧的目录”就是FP-growth算法的精髓。

二、核心思想的具体拆解

FP-growth算法主要分为两个核心步骤,完美体现了其思想:

步骤一:构建FP-tree(频繁模式树)

这是“用空间换时间”和“数据压缩”的体现。

-

第一次扫描数据库:统计所有单项(1项集)的支持度,并丢弃那些不频繁的项(低于最小支持度)。

-

排序:将剩余的频繁项按照支持度从高到低排序。这样做的好处是,出现频率高的项更靠近树的根部,使得树的深度尽可能小,更加紧凑。

-

第二次扫描数据库:开始构建FP-tree。

-

将每条事务(例如一次购物篮记录

{牛奶,面包,啤酒})中的项按第二步的顺序排序和过滤(例如排序后为{啤酒,面包,牛奶})。 -

从树的根节点开始,为这条事务创建一条分支。如果分支的前缀与已有路径共享,则共享节点的计数加1;如果不共享,则创建新的节点。

-

同时,为了快速访问树中的节点,还维护了一个头指针表,它链接了所有相同名称的节点。

-

为什么这很巧妙?

-

压缩数据库:原始的数据库被压缩成了一棵FP-tree。事务数据中共享的频繁项被合并到了同一条路径上,大大减少了存储空间。

-

信息完整:这棵树完整地保留了项集之间的关联和频率信息。

步骤二:从FP-tree中挖掘频繁项集

这是“分而治之”思想的体现。

挖掘过程是递归的。我们不是从整个大树开始挖,而是从小树枝开始。

-

从后缀开始:从头指针表中支持度最低的项(即树的枝叶末梢)开始,作为当前的后缀模式(例如

{牛奶})。 -

寻找条件模式基:沿着头指针表,找到FP-tree中所有包含此后缀的路径。这些路径去掉后缀后剩下的前缀部分,以及路径上的计数,就构成了条件模式基。这相当于为“牛奶”这个项创建了一个子数据库。

-

构建条件FP-tree:以这个条件模式基作为新的“数据库”,重复步骤一的过程,构建一个只与“牛奶”相关的条件FP-tree。

-

递归挖掘:如果条件FP-tree不是空的(例如一条单路径),则递归地挖掘这棵小树。如果它是一条单路径,则直接生成该路径上所有节点的组合,并与后缀模式合并,即可得到所有频繁项集(例如,从路径

啤酒:3,面包:3可以得到{啤酒,面包,牛奶},{啤酒,牛奶},{面包,牛奶})。 -

移动指针:处理完一个后缀后,就回头指针表中移动到下一个支持度稍高的项(例如

{面包}),重复步骤2-4,直到处理完所有项。

为什么这很高效?

-

分治:将挖掘整个大数据集的任务,分解为挖掘多个更小的条件数据库的任务,问题规模指数级减小。

-

避免候选集生成:它不需要产生大量的候选集(这是Apriori的主要瓶颈),而是通过递归和直接拼接来生成频繁项集。

-

无重复扫描数据库:整个过程中,原始数据库只被扫描了两次(构建FP-tree时)。之后的所有操作都是在内存中对这棵压缩树进行操作,速度极快。

三、总结

核心思想与优势

| 方面 | 核心思想阐述 | 带来的优势 |

|---|---|---|

| 数据表示 | 用空间换时间:花费内存构建一个高度压缩、信息完整的数据结构(FP-tree)。 | 大幅减少I/O开销:仅需扫描数据库两次,后续操作均在内存中进行。 |

| 挖掘策略 | 分而治之:通过递归地构建条件模式基和条件FP-tree,将大问题分解为多个小问题。 | 效率极高:避免了产生海量候选集,算法复杂度通常远低于Apriori。 |

| 搜索方法 | 模式增长:从后缀模式出发,通过拼接前缀路径来直接生成频繁模式,而非通过候选和测试。 | 精准高效:没有无效的候选集生成和测试过程。 |

适用场景与缺点

-

适用场景:非常适合挖掘稠密数据集(即事务中项之间相关性较强,共享前缀多),能获得很好的压缩效果和性能提升。

-

缺点:

-

空间消耗:FP-tree及其递归过程中构建的条件FP-tree可能会消耗大量内存,尤其是在处理稀疏数据集或支持度阈值很低时。

-

实现复杂度:相对于Apriori,其实现更为复杂。

-

FP-growth算法的核心在于创新地使用树结构来压缩存储数据,并基于此结构采用分而治之的策略进行高效挖掘,从而解决了Apriori算法多次扫描数据库和产生大量候选集的两个主要性能瓶颈。

四、例题

给定数据

| TID | Items |

|---|---|

| 10 | A, C, D |

| 20 | B, C, E |

| 30 | A, B, C, E |

| 40 | B, E |

设定最小支持度 (min_sup): 为了演示方便,我们设定最小支持度为 2 (即出现次数 >= 2)。

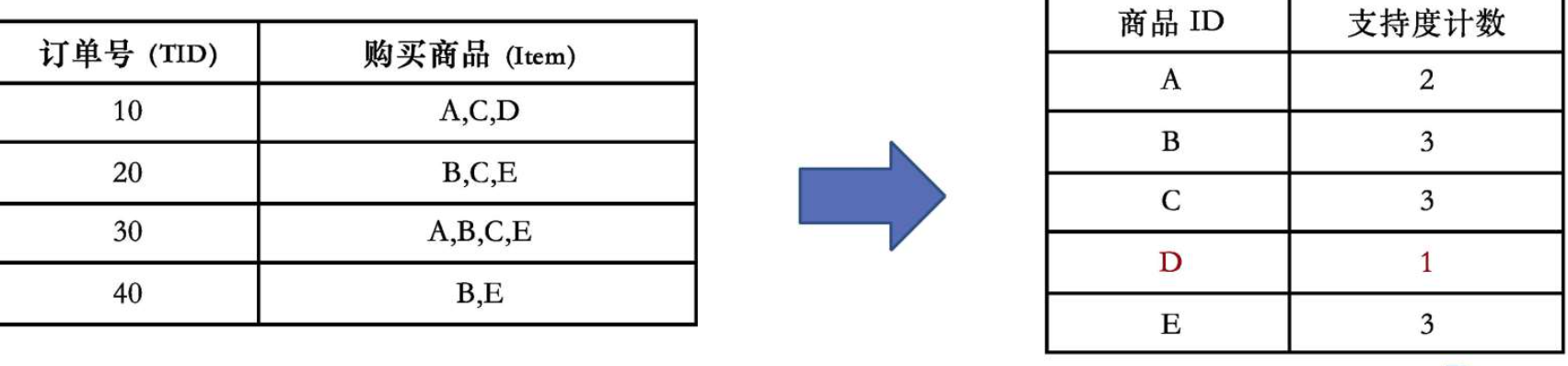

第一步:第一次扫描数据库,找出频繁1项集及其支持度

我们统计每个商品在所有订单中出现的总次数。

-

A: 出现在T10, T30 → 计数 = 2

-

B: 出现在T20, T30, T40 → 计数 = 3

-

C: 出现在T10, T20, T30 → 计数 = 3

-

D: 出现在T10 → 计数 = 1 (小于min_sup=2,丢弃)

-

E: 出现在T20, T30, T40 → 计数 = 3

筛选并排序后的频繁1项集(按支持度降序排列):

| 商品 | 支持度 |

|---|---|

| B | 3 |

| C | 3 |

| E | 3 |

| A | 2 |

顺序为: B, C, E, A (支持度相同时,顺序可任意,但必须固定)

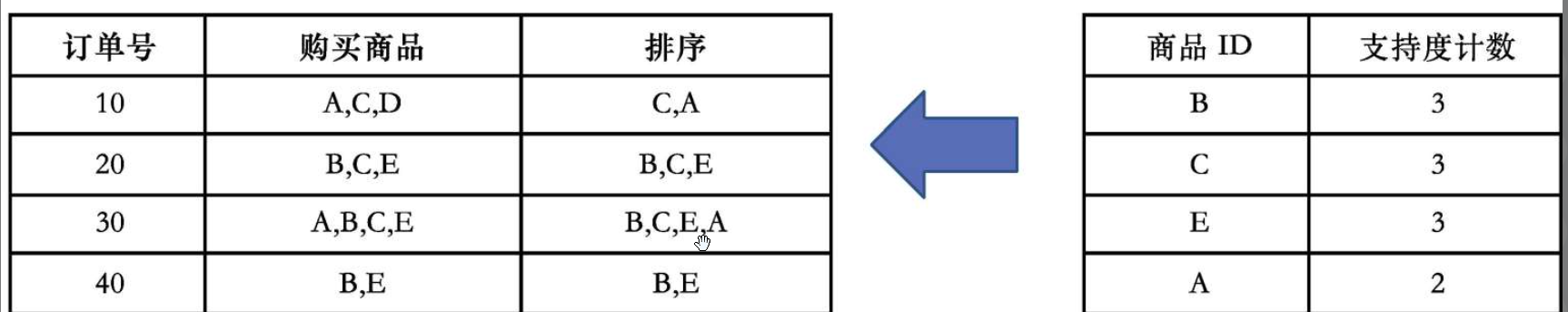

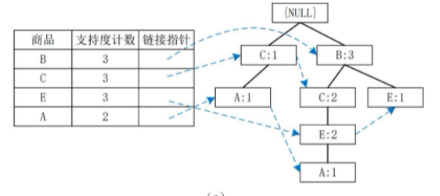

第二步:第二次扫描数据库,构建FP-tree

我们为每条事务(订单)中的商品按照上一步确定的顺序(B, C, E, A)进行排序,并过滤掉非频繁项(此例中为D)。

-

T10:

A, C, D→ 过滤D →A, C→ 按顺序排序 →C, A(因为C的支持度3 > A的支持度2) -

T20:

B, C, E→ 按顺序排序 →B, C, E -

T30:

A, B, C, E→ 按顺序排序 →B, C, E, A -

T40:

B, E→ 按顺序排序 →B, E

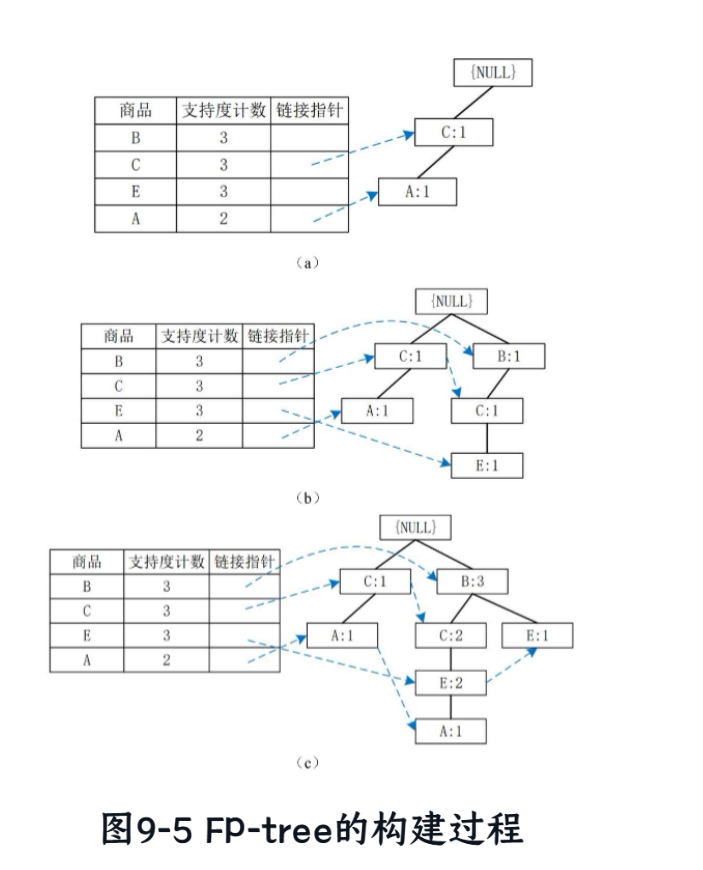

现在,我们开始构建FP-tree。Root是根节点,为空。

插入 T10: C, A

-

从Root开始,创建子节点

C:1。 -

从

C:1开始,创建子节点A:1。

插入 T20: B, C, E

-

从Root开始,没有

B子节点,创建B:1。 -

从

B:1开始,创建子节点C:1。 -

从

C:1开始,创建子节点E:1。

插入 T30: B, C, E, A

-

从Root开始,已有

B子节点,将其计数加1 →B:2。 -

从

B:2开始,已有C子节点,将其计数加1 →C:2。 -

从

C:2开始,已有E子节点,将其计数加1 →E:2。 -

从

E:2开始,没有A子节点,创建新的子节点A:1。

插入 T40: B, E

-

从Root开始,已有

B子节点,将其计数加1 →B:3。 -

从

B:3开始,没有E子节点(B的子节点目前是C:2,不是E),因此创建一个新的子节点E:1。

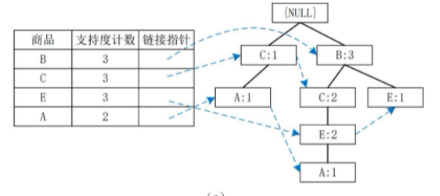

最终构建的FP-tree如下图所示:

(为了清晰,我们同时维护一个头指针表,将相同名称的节点链接起来)

Root/ \B:3 C:1/ \ \E:1 C:2 A:1\E:2\A:1

头指针表 (Header Table):

-

B → 链接到

(B:3) -

C → 链接到

(C:1)->(C:2) -

E → 链接到

(E:1)->(E:2) -

A → 链接到

(A:1)->(A:1) -

第三步:挖掘FP-tree,寻找频繁项集

我们从头指针表底部的支持度最低的项开始(即A),然后向上是E,C,最后是B。

1. 以后缀 A 开始挖掘

-

步骤 1: 寻找条件模式基 (Conditional Pattern Base)

-

在FP-tree中,找到所有以

A结尾的路径。 -

路径1:

C:1->A:1(来自T10C, A)-

前缀路径:

C:1

-

-

路径2:

B:3->C:2->E:2->A:1(来自T30B, C, E, A)-

前缀路径:

B:3, C:2, E:2

-

-

A的条件模式基是{C:1}和{B:3, C:2, E:2}。

-

-

步骤 2: 构建条件FP-tree (Conditional FP-tree) for

A-

以条件模式基作为新的事务数据库。

-

事务1:

C(计数为1) -

事务2:

B, C, E(计数为路径上的最小值,即A的计数1?这里需要修正:计数应取路径末尾目标节点A的计数,即每条前缀路径的计数应等于该路径上A节点的计数)-

修正:路径

C:1 -> A:1,A的计数是1,所以前缀路径C的计数是1。 -

路径

B:3, C:2, E:2 -> A:1,A的计数是1,所以前缀路径B, C, E的计数是1。

-

-

现在统计这个新“数据库”中项的支持度:

-

C: 1 (来自事务1) + 1 (来自事务2) = 2

-

B: 1 (来自事务2) = 1 (< min_sup=2,丢弃)

-

E: 1 (来自事务2) = 1 (< min_sup=2,丢弃)

-

-

频繁项只有

C:2。 -

条件FP-tree for

A是一条单路径C:2。

-

-

步骤 3: 挖掘条件FP-tree并生成频繁项集

-

条件FP-tree是单路径

C:2。 -

该路径上所有项的非空组合与后缀

A合并,即可得到频繁项集:-

{C}+{A}={C, A}(支持度 = min(2, ...) ,通常取条件模式基中计数的汇总,这里{C,A}的支持度是C:1路径的1 +B,C,E:1路径的1? 更准确的做法:项集的支持度是其条件FP-tree根节点的计数? 这里我们最终看原始计数) -

从原始数据看,

{C, A}出现在T10和T30,支持度确实是2。

-

-

所以,以后缀

A挖掘出的频繁项集是:{C, A}(支持度2)。

-

结论:包含A的频繁项集为 {A} (2), {C,A} (2)。 ({A} 本身是频繁1项集)

(应该是:由于项目{B},{E}不满足最小支持度计数阈值,所以被删除。)

2. 以后缀 E 开始挖掘

-

步骤 1: 寻找条件模式基 for

E-

在FP-tree中,找到所有以

E结尾的路径。 -

路径1:

B:3->C:2->E:2(来自T20和T30B,C,E)-

前缀路径:

B:3, C:2(计数为E的计数2)

-

-

路径2:

B:3->E:1(来自T40B,E)-

前缀路径:

B:3(计数为E的计数1)

-

-

E的条件模式基是{B:3, C:2}(计数2) 和{B:3}(计数1)。

-

-

步骤 2: 构建条件FP-tree for

E-

事务1:

B, C(计数2) -

事务2:

B(计数1) -

统计新数据库支持度:

-

B: 2 + 1 = 3 (>=2,保留)

-

C: 2 (>=2,保留)

-

-

按支持度降序排序:

B,C。 -

构建条件FP-tree:

-

插入

B, C(计数2): Root ->B:2->C:2 -

插入

B(计数1): Root ->B:2(计数+1=3)

-

-

最终的条件FP-tree for

E:Root|B:3|C:2

-

-

步骤 3: 挖掘条件FP-tree for

E————(看不懂?)末尾有解释-

条件FP-tree不是空树也不是单路径,需要递归挖掘。

-

首先,以后缀

{C, E}开始挖掘 (从条件FP-tree的底部项C开始)-

寻找

{C, E}的条件模式基: 在E的条件FP-tree中,找到所有以C结尾的路径。路径:B:3 -> C:2。-

前缀路径:

B:3(计数为C的计数2)

-

-

构建

{C, E}的条件FP-tree:-

事务:

B(计数2) -

统计支持度:B:2 (>=2,保留)

-

条件FP-tree for

{C,E}是单路径B:2。

-

-

挖掘

{C,E}的条件FP-tree:-

生成组合:

{B}+{C,E}={B, C, E}(支持度2? 原始数据中出现在T20和T30,支持度2)

-

-

所以,包含

{C,E}的频繁项集:{C,E},{B,C,E}。-

{C,E}的支持度:从其条件模式基B:3(计数2) 可以看出计数为2。原始数据中出现在T20和T30,支持度2。

-

-

-

然后,处理后缀

{E}本身:条件FP-tree中有B:3,所以{B, E}是频繁的。 -

最终,包含

E的频繁项集:-

{E}(3) -

{B, E}(3) (来自条件FP-tree中的B:3) -

{C, E}(2) (来自上面的挖掘) -

{B, C, E}(2) (来自上面的挖掘)

-

-

3. 以后缀 C 开始挖掘

-

步骤 1: 寻找条件模式基 for

C-

在FP-tree中,找到所有以

C结尾的路径。 -

路径1:

B:3->C:2(来自T20和T30B,C,...)-

前缀路径:

B:3(计数为C的计数2)

-

-

路径2:

Root->C:1(来自T10C,...)-

前缀路径:

{}(空,计数为C的计数1)

-

-

C的条件模式基是{B:3}(计数2) 和{}(计数1)。

-

-

步骤 2: 构建条件FP-tree for

C-

事务1:

B(计数2) -

事务2:

{}(空集,计数1) //空集无法形成项集,忽略 -

统计支持度:B:2 (>=2,保留)

-

条件FP-tree for

C是单路径B:2。

-

-

步骤 3: 挖掘条件FP-tree for

C-

条件FP-tree是单路径

B:2。 -

生成组合:

{B}+{C}={B, C}(支持度2) -

所以,包含

C的频繁项集:-

{C}(3) -

{B, C}(2)

-

-

4. 以后缀 B 开始挖掘

-

步骤 1: 寻找条件模式基 for

B-

在FP-tree中,找到所有以

B结尾的路径。B是直接挂在Root下的。 -

路径:

Root->B:3-

前缀路径:

{}(空,计数为B的计数3)

-

-

B的条件模式基是空。

-

-

步骤 2: 构建条件FP-tree for

B-

条件模式基是空,因此条件FP-tree为空。

-

-

步骤 3: 挖掘条件FP-tree for

B-

无法生成新的频繁项集。

-

包含

B的频繁项集只有它自己:{B}(3)。

-

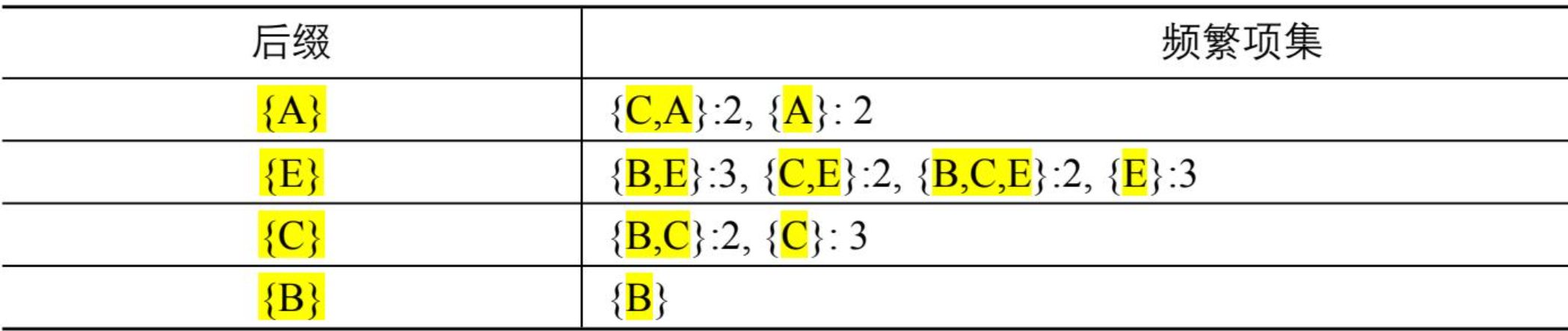

第四步:汇总所有频繁项集

将所有步骤中找到的频繁项集汇总,并去重({A}, {B}, {C}, {E} 在第一步已得到)。

频繁1项集 (Frequent 1-itemsets):

-

{A}: 2 -

{B}: 3 -

{C}: 3 -

{E}: 3

频繁2项集 (Frequent 2-itemsets):

-

{C, A}: 2 -

{B, E}: 3 -

{C, E}: 2 -

{B, C}: 2

频繁3项集 (Frequent 3-itemsets):

-

{B, C, E}: 2

频繁4项集 (Frequent 4-itemsets):

-

无

至此,我们使用FP-growth算法完整地找出了给定数据集中的所有频繁项集。整个过程的核心在于构建FP-tree并通过递归挖掘条件模式基来避免生成大量的候选集。

最终答案

Python数据挖掘实战:微课版 - 9.3 FP-growth算法 - 王磊 邱江涛 - 微信读书

细节补充

我们现在的任务是从 E的条件FP-tree 里挖宝贝。这棵树长这样:

(Root)| (B:3)| (C:2)

目标:找到所有带 E 的宝贝组合(比如 {B,E}, {C,E}, {B,C,E})。

第一步:看树,直接拿到第一个宝贝

-

树上写着

B:3。 -

意思是:

B和E一起出现了 3 次。 -

✅ 所以,我们找到了第一个宝贝:

{B, E}

第二步:处理树上的下一个点 C

树上还有一个 C:2,挂在 B 下面。我们不能直接用它,需要“放大镜”看仔细。

为什么要为 {C,E} 再建一棵树?

答:为了搞清楚 C 是和谁一起出现的,这样才能拼出更大的宝贝。

怎么做?3个小步:

-

找

C的路径:在E的树里,找到通到C的路。只有一条:B -> C。 -

看这条路的意思:这条路

B -> C计数是2。-

翻译:

B、C、E这三个家伙一起出现了 2 次。

-

-

建新树:我们就为

C和E这个组合,建一棵超小的新树,只记录和它俩一起玩的人。-

这棵新树只有:

(B:2) -

意思:和

C、E一起玩的,只有B,而且玩了2次。

-

第三步:挖这棵超小的新树

新树 (B:2) 非常简单,一眼就能看穿。

-

它告诉我们两件事:

-

✅

{C, E}这个组合自己出现了 2 次。(因为B出现2次的前提是C和E肯定也在) -

✅

{B, C, E}这个更大的组合出现了 2 次。(就是B自己加上C和E)

-

最终我们找到了所有带 E 的宝贝:

从 E 的树本身:{B, E} (3次)

从为 {C,E} 建的小树里:{C, E} (2次),{B, C, E} (2次)

(再加上最开始就知道的 {E} 自己)

FP-growth算法经典面试题

1. 请简要说明FP-growth算法的核心思想是什么?

高分回答:

“FP-growth算法的核心思想是‘分而治之’和‘用空间换时间’。它通过两次扫描数据库,构建一个高度压缩的数据结构——FP树(Frequent Pattern Tree),将原始数据完整的频次信息压缩存储在其中。后续的挖掘过程不再需要反复访问原始数据库,而是通过递归地在FP树上构建条件模式基和条件FP树来挖掘全部的频繁项集。这种方法完美避免了Apriori算法中耗时的候选集生成与测试过程。”

关键词: 分而治之、空间换时间、FP树、两次扫描、条件模式基、递归挖掘、避免候选集生成。

2. 和Apriori算法相比,FP-growth有什么优缺点?

高分回答:

“优点是效率非常高。主要体现在两方面:第一,它通常只需要扫描两次数据库,而Apriori需要扫描K+1次(K为最长频繁项集长度),I/O开销大大减少。第二,它不产生候选集,彻底避免了Apriori中候选集数量爆炸的问题。

缺点主要是空间消耗可能较大。FP-tree及其递归构建的条件FP-tree需要存储在内存中,当数据集非常稀疏或最小支持度设置得很低时,树的规模可能会很大,对内存是一个考验。”

背诵模板:

-

优点:快。 扫描次数少(2次 vs. K+1次),无候选集。

-

缺点:可能占内存。 树结构在密集数据下压缩性好,但稀疏数据下可能内存消耗大。

3. 解释一下什么是“条件模式基”(Conditional Pattern Base)?

高分回答:

“条件模式基是FP-growth算法递归挖掘过程中的一个核心概念。当我们要挖掘以某个项(比如项X)为后缀的所有频繁项集时,我们需要在FP树中找到所有包含X的路径。这些路径中,去掉后缀项X之后的前缀部分,以及路径的计数信息,就共同构成了项X的条件模式基。它本质上是一个子数据库,记录了所有与X频繁共现的项及其频次,是构建更小子树(条件FP-tree)的基础。”

关键词: 包含X的路径、去掉X后的前缀、子数据库、构建条件FP-tree的基础。

4. FP-growth算法在什么情况下效率会下降?

高分回答:

“主要在两种情况下效率会相对下降:

-

数据集非常稀疏时:这意味着事务中物品的共同前缀很少,导致构建出的FP-tree分支很多,压缩效果不佳,树会变得又宽又浅,占用大量内存,递归挖掘的效率也会降低。

-

最小支持度阈值设置得非常低时:这会导致大量非频繁的项变成频繁项,使得FP-tree的规模变得非常大,同样会消耗大量内存和计算资源。”

关键词: 数据稀疏、支持度阈值低、树结构庞大、内存消耗大。

5. (可选) 能画一下FP-tree的基本结构吗?

如果问到,你可以画一个简单的示意图并解释:

Root/ \B:3 C:1/ \ \C:2 E:1 A:1\E:2\A:1

解释: “从上到下表示项的先后顺序,节点上的数字是计数。从根节点到任意一个节点就形成一条路径,代表一个项集的出现模式。比如 B:3 -> C:2 -> E:2 这条路径,表示项集 {B, C, E} 出现了2次。”

面试实战技巧

-

先总后分:先一句话总结核心思想,再应要求展开细节。

-

对比突出:谈到FP-growth,必提Apriori,用对比凸显你的理解深度。

-

扬长避短:问优缺点时,先说优点,再“诚实”地提到缺点,并说明在什么情况下缺点会成为问题。

-

自信背诵:把这些答案背熟,面试时就能脱口而出,显得非常熟练。

和测试程序XXX_main的Demo)

)

配置全指南)

)